“修昔底德陷阱”中的不对称竞争战略

肖河 蒙克

修昔底德陷阱”的本质是守成大国与崛起大国的特殊安全困境。在同一“修昔底德陷阱”中,守成大国和崛起大国在安全竞争中的行为很可能是不对称的,守成大国更容易通过不对称竞争恢复、维持和扩大长期优势。在守成大国采取减少军备投入与遏制相结合的不对称竞争策略时,崛起大国应当在发展潜力上内向进取,避免在安全与发展上的全面突进。

一、“修昔底德陷阱”的改进与检验

中国学界对“修昔底德陷阱”这一概念及其背后所蕴含之逻辑的回应不可谓不多。究其原因,在于其最重要的使用者格拉汉姆·艾利森(Graham Allison)借用雅典和斯巴达在古典时期的竞争来比喻现在的中美关系。在他看来,分别作为崛起大国和守成大国的中国与美国正如伯罗奔尼撒战争前的雅典与斯巴达、第一次世界大战之前的德国与英国,因前者试图取代后者、后者恐惧前者而导致战争的可能性比“已经认识到的要大得多”。而要避免这一冲突,则需要双方在观念和行动上做出“任何人都还没做到过的根本转变”。[1]针对中美“正在落入修昔底德陷阱”的论断,中国学界主要从两种路径加以回应。其中,主流路径是“就事论事”、单独检验当前中美关系是否适用于“修昔底德陷阱”。其中,正面路径是在单元层次上强调中国的文化和政策特性、以“中国的对外政策和对外行为表明中国并没有运用武力推翻现行世界秩序的意图”,[2]在体系层次上则强调全球化和国际社会的形成、经济相互依赖、集体安全体系、核武器、网络时代信息的高度透明对国家的预期和行为的改变。[3]它们共同决定了这一概念不适用于中美关系和当今时代。反面路径则是质疑雅典和斯巴达的竞争关系的普遍可比性,甚至进一步否定更加冒进、更愿意推行帝国主义政策的雅典的崛起大国身份。[4]这两种方法的根本出发点都是要缩减甚至是否定“修昔底德陷阱”的学理价值。

对“修昔底德陷阱”的另一种回应则触及其逻辑的作用机制,那就是守成大国对崛起大国的恐惧是否是有条件的,以及这种恐惧是否一定会导向战争。这一回应可以被看作对原有概念的改进和深化,挖掘了“修昔底德陷阱”的学理潜力,也是国际学界在大国冲突领域推进研究的主流方向,但是相对而言中国学界沿着这一路径推进的研究却为数不多。在崛起大国触发守成大国恐惧的因素分析上,相关研究提出的答案主要是两国在单元层面上的制度距离,借用和追随了戴维·阿普特(David Apter)和杰克·斯奈德(Jack Snyder)关注国家类型[5]和国内政治联盟[6]的研究路径。这类研究指出“现代国家国内政治模式及其对外战略选择出现了明显差异,反映到国际战略互动上,体现为不同崛起国对于特定国际体系的改变程度及其对外行为的进攻性程度截然不同”。[7]只有当崛起大国和守成大国属于不同类型(例如世俗一自由、威权和神圣一集体模式国家),两者才会因国际目标上的差异引发相互间的敌意和恐惧,才可能进一步引发权力转移战争。其中,世俗—自由国家之间不会发生战争,神圣—集体国家最容易引发战争,威权国家则处于中间位置。[8]这种分析思路虽然与改进后的民主和平论基本一致:民主国家厌恶战争本身,而是不愿意与其他民主国家交战;其机制也不是出于对战争成本和社会福利的考虑,而是民主国家间不会将彼此视为威胁和恐惧来源。[9]归纳而言,这一谱系的研究指明守成大国会对崛起大国拥有差异性认知。

除了针对崛起带来恐惧的“上半”机制外,对“修昔底德陷阱”的回应还涉及恐惧导致战争的“下半”机制。就目前国内外的研究而言,主流观点大体上开始认为处于“守势”国家的恐惧及其预防性战争应当为大国间冲突承担主要责任。例如,对第一次世界大战的最新研究就指出引发此次世界大战的最重要变量就是德国对迅速工业化的俄国的恐惧,因而宁可选择在1914年进行一场预防性战争。[10]在该研究领域,戴尔·科普兰(Dale C. Copeland)专门建立了一套动态差异理论,指出了将恐惧转化为战争的两项重要的内外条件——守成大国衰落的性质和国际体系的极性。他指出无论是在两极还是多极体系中,衰退的守成大国最容易发动战争。而当这种衰退体现在经济力量和整体潜力,同时多极化程度更低(潜在的竞争对手越少)时,它们发动预防性战争的概率就越大。[11]罗伯特·鲍威尔(Robert Powell)则用博弈论证明守成国对自身衰落的预期极为关键。在持续衰落的预期下,绥靖只会导致其未来在更不利的情况下面对崛起国,因此将促使守成国更坚决地加以反制。相反,则有利于守成国多做让步。[12]除了对衰落的预期和极性之外,守成和崛起大国的力量对比也被广泛视作触发预防性战争的重要条件。例如,存在一个容易“触发战争”的力量对比阈值(80%~120%),一旦崛起大国借助各种机会窗口越过这一阶段,出于成本和能力的考虑,守成大国的恐惧虽然不会减弱,但是不大可能再发动预防性战争。[13]这也符合政治心理学的解释,那就是当威胁明显超过解决能力的时候,国家对威胁的感知反而会更加迟钝,更倾向于采取绥靖政策。[14]

更进一步,无论是对当前实力对比的评估还是未来实力对比的预期,在理性战争理论来看仍然并非是触发战争的充分条件。这一理论主张无论战争胜负损益如何,战争本身都会带来绝对损失,因而国家都能够通过协议来获得比战争更好的结果。只是因为信息的不对称、承诺难题的存在以及争夺利益的不可分割性等体系结构因素,才使得国家偏好先发制人或者预防性战争。[15]在上述三个因素中,承诺问题长期以来得到了更多的重视和研究。托马斯·谢林(Thomas C. Schelling)很早就在其博弈论名著《冲突的战略》一书中指出,承诺的可靠性在相当程度上来自于行为体对自身选择能力的约束,这种约束越刚性、越难以逆转,其可靠性就越强。[16]而对于自我约束,约翰·伊肯伯里(G. JohmIkenberry)则指出,在国家间实力差距越悬殊的时候,处于顶点的霸权国才更愿意自我约束,限制自身的实力行使来换取与其他国家的制度性协议。因为此时用制度化的长期收益代替短期利益的机会成本最低。[17]

正如以上诸多关于约束、承诺、战争和恐惧的理论所展现的那样,“修昔底德陷阱”的论述实际上蕴含着非常丰富的学术价值。进一步检验和改进这一论述也比试图将其过于简单地证伪更有意义。事实上,无论中美是否走向战争,都无法充分证实或者证伪“修昔底德陷阱”。这是因为艾利森虽然没有清晰地构建从新兴大国崛起、守成大国恐惧到预防性战争的复杂作用机制,但是他对历史案例的归纳中也明示了这一因果链条的激活是有条件的,但是并未试图总结这些条件是什么。相反,他引用厄内斯特梅(Ernest May)的说法指出历史案例之间的不同点远多于相同点,都是独一无二的。[18]换言之,每一次守成大国和崛起大国之间的战争或者竞争都是一个只有“原因”的社会结果,而不是可以找到清晰“理由”的行动。[19]以此而言,艾利森本人拒绝了进一步将“修昔底德陷阱”由概念和逻辑假设发展成一套理论。但是正如上述诸多论述所展示的那样,实际上这一概念与很多更为紧密的国际关系理论密切相联,可谓构成了一个理论群。它们既丰富了我们对“修昔底德陷阱”的理解,又为进一步的理论检验和改进提供了方向。而本文正是试图用新的视角来检验这一逻辑链条中的若干组成部分,以获得关于崛起大国和守成大国在激烈安全竞争中行为的新知识。

本文认为“修昔底德陷阱”概念的前半部分——守成大国对在单元属性层面存在很大差异的崛起大国感到恐惧已经得到了诸多理论的验证,但是前者基于这种恐惧会做出何种反应却仍有待分析。事实上,艾利森版的“修昔底德陷阱”遭到质疑最多的部分就是守成大国会以预防性战争作为回应,因为这明显与第二次世界大战以来“大国无战争”的现实趋势相悖。[20]大部分观点认为,即使中美走向全面对抗,也不大可能会以大规模战争的方式进行,而更可能是围绕声望和争夺盟友进行的持久对峙。有的研究干脆将造成这一冷战式结果的机制另称为“丘吉尔陷阱(Churchill trap)”。[21]总体来说,“修昔底德陷阱”夸大了恐惧和先发制人会引发战争的风险,与夸大战争风险相对应的是对“新冷战”之危害的重视不足。当然,这是由艾利森不自觉地从守成大国的立场来思考所决定的。从美国的视角看,冷战式的对抗确实可以被称作是成功的“长和平”,在这一过程中不仅没有发生会带来重大损害的战争,还实现了国际关系朝着有利于美国的“渐次演进”,因此可能确实是一个“难得且美好”的和平时期。[22]因而,将美苏关系归类于四个和平案例之中并无不妥。但是如果从苏联的角度来看,结论就并非如此了。对于包括中国在内的崛起大国而言,紧张的对抗环境很容易导致资源的错配和最终的崛起失败。[23]因而,美英式的和平与美苏式的和平存在根本差异。考虑到被称为“冷战”的高度紧张的长期对峙既是未来的叙事主轴,又会对崛起大国和国际体系带来重大影响,本文将用军备竞赛为指标的大国对峙代替战争,来改进“修昔底德陷阱”的逻辑。此外,在检验这一新的逻辑机制时,本文将把艾利森式的历史案例研究与定量分析相结合,以增强结论的普遍性。更有趣的是,在改进和检验后,本文发现虽然崛起大国和守成大国处于同一“互相恐惧”的关系之中,但是两者的策略选择和行为却存在与以往研究结论所不同的显著差异。

二、守成与崛起大国的策略差异

跟随当前国际关系研究与大数据相结合的创新趋势,[24]本节匹配并合并多个主流国际政治研究数据集,[25]用《战争相关因素数据库》(Correlates of War)所认定的所有参与过霸权争夺的大国(详见表1)[26]在过去两百年(1816-2012)的历史面板数据(panel data),分别从崛起大国和守成大国的视角来检验改进后的“修昔底德陷阱”的逻辑——即守成大国对崛起大国的恐惧是否会引发两者间的大国对峙。

所谓守成大国,本文将其操作化为每个历史时期综合国力(具体测量和数据来源详见表1)排名世界第一的国家;而崛起大国则是其余有潜力对守成大国地位构成挑战的世界性或区域性大国。如前所述,本文聚焦于以军备竞赛为指征的大国对峙,希望考察崛起大国与守成大国间相对实力的消长是否会对二者的军事备战行为造成影响。因此,在本节的回归分析中,自变量是崛起国与守成国在综合国力上的差距,因变量则是一国军事开支占其国民生产总值(GDP)的百分比。换言之,我们需要估计以下回归方程:

其中i表示国家(i=1,2,3,…,14),t表示年份(t=1816,1961,…,2010),是误差项。是一系列控制变量,除了国家和年份哑变量之外,还包括可能影响军事支出的其它主要因素。首先,根据民主和平论,民主政体能够遏制一国政府或其领导者的军事扩张政策,因此一国的民主程度可能与其军事开支间将呈现负相关关系。其次,一国的军事动员程度(例如为应对主要战争进行的全民征兵)会推高军事支出,因此前者对后者应带来正向影响。再次,一国能够投入至军事和安全领域的资源依赖于其经济发展水平,因此后者应作为控制变量进入回归方程。最后,过去的军事开支很明显会影响当期的军事支出,因此我们还需控制住军事开支的滞后一期。表2报告了定量分析所使用的变量的测量方法和数据来源。

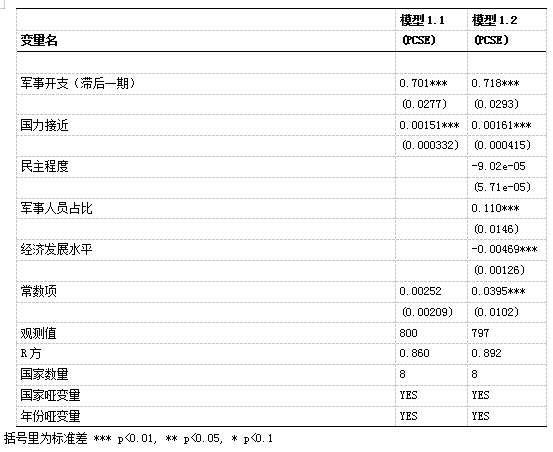

本文选用调整了异方差和一阶自回归的面板修正标准误(Panel-Corrected-Standard-Error,简称PCSE)作为基准模型的估计方法,[27]并将随机效应估计量用于稳健性检验。本文的回归分析将分别从“修昔底德陷阱”中崛起大国和守成大国两个角度来进行。首先,我们只对过去两百年的各个崛起大国(即综合国力排名不是世界第一的世界性或区域性强国)的数据进行分析。分析结果如表3所示。模型1.1控制住了时间和国家哑变量以及因变量的一阶滞后,只包含主要的自变量——崛起大国与守成大国的综合国力接近程度,其与因变量——军事开支占GDP的比重显著地正相关。这一结果在模型1.2将所有的控制变量都包括之后也仍然存在。这意味着崛起大国在综合国力上越接近守成大国,那么它在安全领域的支出也就越多。换言之,在以军备竞赛为特征的大国对峙的意义上,“修昔底德陷阱”在崛起大国的视角下得到了支持。

表4对上述结果进行了稳健性检验。模型1.3和1.4的估计方法仍然是PCSE,但更换了自变量的衡量方法——前者采用崛起大国与守成大国的综合国力相减之后的差值,后者采用两国在GDP总量上的差值。[28]两种测量方法的结果都与表2一致:崛起大国的实力(不管是以综合国力还是经济体量来衡量)与守成大国的差距越大,那么其在军事安全上的开支就越少。从模型1.5到1.7,我们使用了另一个估计方法——随机效应估计量,[29]并且使用了三种不同的方法来测量自变量,都得到了相同的结果:对于崛起大国,与守成大国实力差距的缩小,会刺激其将更多的资源投入到安全领域。由此可见,“修昔底德陷阱”虽然没有明言崛起大国会对守成大国的恐惧做出何种反应,但是暗示的安全困境的逻辑在崛起国视角下确实存在。

表4 崛起国:国力接近与军事开支——稳健性检验

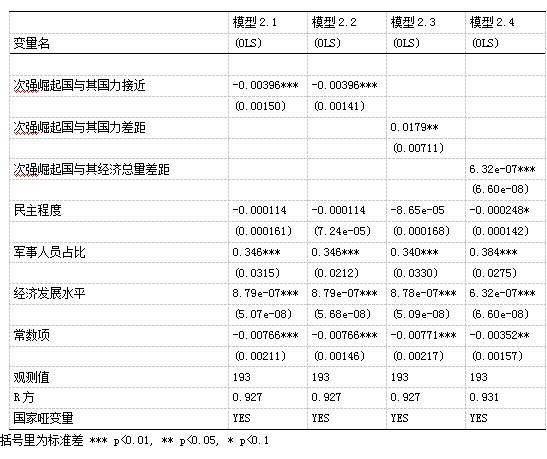

在实证分析了崛起大国在安全领域的行为之后,我们将视野转向守成大国。从这一角度出发,我们将看到与“修昔底德陷阱”的理论预期完全不同的行为模式。在此,自变量和因变量仍然与之前对崛起大国的分析相同,但包含在回归方程中的样本则从所有的崛起大国变成了过去两百年间所有综合国力曾排名世界第一的守成大国(主要是英国、美国和苏联)。由于每一年都只能有一个国家能成为世界第一,所以这时的数据结构就不再是一系列国家对应相同年份的面板数据,而是混合数据(pool data)。因此,我们选用普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,简称OLS)来进行估计。相应地,自变量是守成大国与排名第二的崛起大国之间的实力对比情况,因变量是守成大国的军事开支占其GDP的比重。

表5报告了回归结果。模型2.1是完整的基准模型,包括了所有的控制变量和国家哑变量。可以看到,排名第二的崛起大国与守成大国在综合国力上的接近程度与后者的军事支出显著地负相关。这就是说,当面对着一个在综合国力上逐渐逼近自己的崛起大国时,守成大国选择的不是如“修昔底德陷阱”所预期的积极扩充军备,而是恰恰相反,减少在安全防务上的支出。这一结果在模型2.2使用了稳健标准误、模型2.3和2.4分别使用了其它的自变量衡量方式之后,仍然稳健。结合之前对崛起大国的分析我们看到,崛起大国的行为虽然符合“修昔底德陷阱”的预期,但守成大国的行为却呈现出与其理论推断完全相反的模式。这就是本文标题的题中之义:“修昔底德陷阱”中竞争双方行为的不对称性。同时,我们的实证发现还能与民主和平论展开对话。不管对于崛起大国还是守成大国,民主程度对其军事支出的影响都不具有统计上的显著性(参见表3、4和5)。虽然出现这种情况可能是由于数据上的原因,[30]但这一结果仍然提出了一个可供未来研究思考的议题:当国家间进行军备竞赛时,大国在国际体系中所处于的特殊甚至是极端的地位(如作为有能力参与世界霸权竞争的崛起国和已成为世界第一的守成国),是否会使得现实主义逻辑掩盖自由主义所强调的民主制度,将大国间关系蒙上米尔斯海默笔下不可避免的悲剧色彩?综合以上讨论可以推知,在解释以军备竞争为特征的国家间对峙上,“修昔底德陷阱”的解释力主要存在于崛起大国,而非综合实力世界排名第一的守成国。而民主和平论则对于这两类国家的军备竞争行为的解释力都很有限。这一发现的政策意义在于,依赖“修昔底德陷阱”或民主和平论来对守成大国的战略行为进行预测并制定对策,也许不是最明智的选择。

表5 守成国:国力接近与军事开支

……

从这些定量分析中,我们验证了以长期军备竞赛代替短期预防性战争的改进版的“修昔底德陷阱”,其中最有趣的发现是守成大国在面对崛起大国的军备竞争时并没有如现有理论预期的那样采取类似的军备回应。而事实上,对等的军备竞赛还只是既有理论中所设想的较为温和的回应。之所以出现这一差距,是因为既有理论是在静态地考虑相对衰退的预期,认为其要么是可逆转的,要么是不可逆转的,两者之间不可能互相转化。它们主张决定国家潜在力量增长的主要是领土和人口规模等短期内不可改变的要素。因此,受困于“不可逆的”相对衰落的国家就只能在军备竞赛、引发危机迫使对方让步、发动预防性战争和彻底和解之间做出选择。[31]但是事实上,不仅仅是守成大国,任何一个国家在面临相对衰落的处境和预期时,都很容易判断出军备竞赛所代表的内部汲取(internal extraction)只会恶化当前局面,相反致力于提高发展潜力的内部动员(internal mobilization)才是最合理的反应。[32]在这种情况下,国家会通过工业赶超、提高对国内和国际市场的利用效率或者综合运用两重方式来改善经济基础。[33]因此,守成大国完全可以做出发动战争、军备竞赛与和解之外的选择,那就是综合利用内部改革和非军事手段来遏制崛起大国,在不将更多资源转化为军事能力(甚至是削减)的情况下推动进攻性政策。

此外,在现实和历史中,通常是崛起大国而非守成大国更容易认为力量对比正在发生不可逆转的不利变化。例如第一次世界大战前的德国和第二次世界大战前的日本。对日本而言,它认为自身的迅速发展并不能抵消美国的既有优势,因此时而谋求有利的国际协定,“锁死”某种军事力量对比,时而是以加速衰退为代价兑现既有军事力量,亦即扩军和备战。[34]对德国而言这种感知和现实之间的差距就更为明显,现实中德国在工业、科技和贸易等关键领域发展迅速,可以说“如果和平得以维系,德国会自然成为欧洲的主宰”。但是英国、法国、俄罗斯等国针对德国的内外部制衡却使得德国产生了和平对自身总体不利的认识。[35]而相对于崛起大国,守成大国由于既有的优势和经验,反而更愿意相信自身有能力通过国内措施来扭转力量对比上的劣势。例如,面对冷战中苏联咄咄逼人的上升态势,美国就始终相信长期来看优势是站在美国一边。因此无论外部威胁看上去有多危险,美国都只会运用有限的资源与其对抗。在美国的主流决策者看来,在苏联的有意诱导下的资源破产才是国家安全的最大威胁。[36]因此,即使是在苏联不断取得技术突破、美苏差距不断缩小的艾森豪威尔和肯尼迪时代,白宫也从未将在“有利条件”下与苏联的军事摊牌或者军备竞争作为冷战的“主题”。相反,美国始终在积极利用核武器、颠覆行动、对第三世界的援助等替代措施减少总体军事开支。[37]而在核武器、经济相互依赖和全球化的时代,环境因素更有利于促使守成大国做出这一选择。

因此,守成大国和崛起大国在面对彼此相对实力接近以及随之而来的更具对抗性的互动时,很可能会对同一事实做出不同倾向的解读。崛起大国容易在力量接近时因为外部的反应而产生自己处境正在相对恶化的感知,因而采取军备甚至战争策略;但是守成大国基于既有的优势更容易认为当前的实力接近是可以逆转的,应当将逆转长期趋势作为主要目标,因而反而会削减军备。简而言之,面对同一“增量”,各国在国际力量对比中的不同“存量”是有意义的,它们会影响各国对增量的感知,进而导向不同的行为。

三、展示案例:早期冷战和近十年中的守成大国

在提出了关于守成大国为何会在与首要竞争者的实力差距缩小时缩减军备开支的逻辑解释后,这一部分将通过案例展示这一逻辑的具体表现。在案例上,本文选择了1945年—1950年早期冷战中的美苏关系和2010年-2017年的美中关系。选择前者是因为这一时期的美苏关系处于有核时代和两极体系,其结构环境与当今和今后的较为相似。同时,冷战早期双方尚未就彼此间的互动模式形成中后期的稳定范式和预期,[38]双方对于对方意图的判断均难以确定,双方矛盾尖锐而充满不确定性。在这一案例中,美苏两国具备落入安全困境和螺旋军备陷阱的“完美条件”,因此美国作为守成大国削减军备的反常行为更能展示上述逻辑的说服力。选择后一案例则一方面是为了最大程度地提高该研究的现实政策意义,揭示自获取世界霸权以来美国与异质性的主要大国竞争者(同质竞争者则是日本、德国)在敌意互动中行为逻辑的一贯性;另一方面则是因为从极性的角度来看,当前的中美关系也是冷战时的美苏关系之后最接近两极结构的一对关系。除中国之外,其他次等大国要么是美国的盟友,要么距离构成全面挑战为时尚远,因此美国同样有足够宽裕的条件和资源来展开同中国的军备对峙。[39]总而言之,这两个案例均属于最有利于传统“修昔底德陷阱”逻辑的理论最可能案例(most-likely-case),同时又因为时空上的迫近(其中一个甚至就是当前)而最具相关性。

(一)美国冷战早期的军备收缩与控制

从1945年第二次世界大战结束到1950年朝鲜战争爆发之间的五年是冷战史学家们反复考察的一段重要岁月,他们关注的一大焦点是冷战缘何发生,哪一个大国应当为此承担更多责任。就检验本文提出的理论解释而言,在这一案例中需要考察三个问题。第一,苏联与美国的相对力量差距是否正在迅速减少;第二,苏联的崛起是否让美国感到威胁,并且自身处于防御地位;第三,在互不信任和互相遏制的螺旋中,美国是不是倾向于削减军备,而反之苏联则倾向于增加军备。下文将结合统计数据和白宫、国务院、国防部、国会的档案文件,来对这三个问题进行回答。

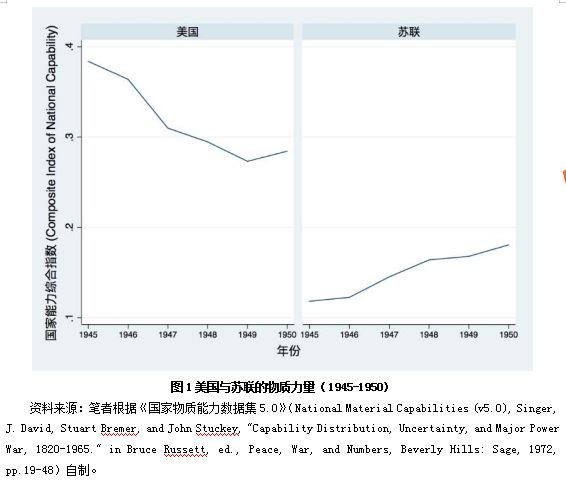

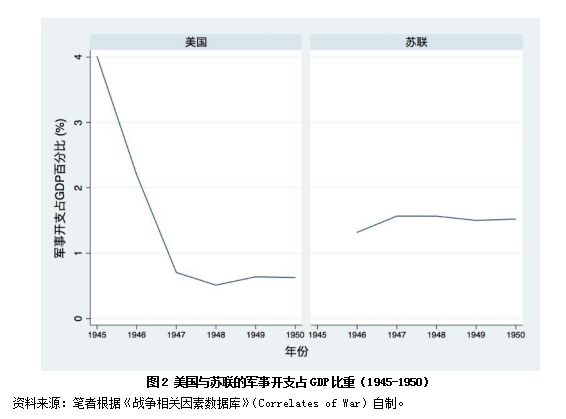

图1是对第一个问题的直观回答。在1945年雅尔塔会议前,美国新任总统杜鲁门自信地认为未来的世界将由美国和苏联共同主导,其中美国将拥有85%的发言权,苏联只有区区的15%,苏联对美国的需要远大于美国对苏联的需要。[40]但是此后两国的总体实力却开始迅速拉近。这一方面是因为苏联的工业能力和人口正迅速从战争的破坏中恢复过来,而美国则从战时的工业生产颠峰开始下滑;另一方面是因为苏联进一步从波兰、波罗的海三国、罗马尼亚等地区获得了疆域和人口补偿。更不用提其借助二战在东欧获得诸多“盟友”。这一时期苏联的战略表现是教科书般的崛起大国,由于工业、军事和国际影响力都在朝于己有利的方向发展,其一面通过维持和更新军事力量巩固既有优势,一面试图与美国、英国等西方大国维持现状。[41]与国家力量狂飙突进相应的是,斯大林于1946年2月在莫斯科选民大会上公开称赞了苏联新的经济和军事大国地位,表示苏维埃秩序优于其他任何一种秩序,资本主义体系的存在就等于战争。这一表态在美国引发了对苏联将借助自身实力加速扩张共产主义并挑起第三次世界大战的普遍担忧。[42]到1951年时,斯大林已经很自信地认为美国在欧洲已经不是苏联的对手,他表示“没有欧洲国家拥有同苏联军队抗衡的能力,这些国家甚至根本不会抵抗。美国现有的军事力量也不够强大……我们必须充分利用这一时期,动用所有的经济、政治和人力推进军队的系统性的准备工作……只有动员全部力量,才能抓住这唯一的机会让共产主义扩展到整个欧洲”。[43]正如图2所示,苏联的这一优势正是通过增加军费开支、加紧军备竞赛获得的。在1945年后,美苏两国都面临着同样的复员问题,但是美国在1945年后迅速将军事开支削减并维持在不到原本1/4的水平。而苏联的军事开支则毫无“去动员”的迹象,始终维持在比战时更高的水准上。

在美国看来,从1945年 1950年,美国一直处于被动防御的态势,疲于应对苏联的战略攻势。尽管罗斯福在某种程度上认可了与苏联划分势力范围的现实主义共存思维,但是他的这一“离经叛道”的观念不仅在国内是少数,而且从未向美国社会公开宣示过。[44]因此,杜鲁门继任之后很快就因为雅尔塔协定中关于波兰的“自由选举”问题而同苏联发生冲突,并认为苏联开始“背信弃义”,违反民族自决原则,逐个攫取整个东欧。[45]在操纵波兰和东欧选举之后,斯大林在明知美国态度的情况下又向土耳其提出关于黑海海峡控制权的要求并炫耀武力。1946年8月7日,苏联正式照会土耳其要求建立苏土共同防御机制,将西方国家彻底赶出黑海海峡。[46]此后,苏联还相继策动了伊朗危机、1948年捷克斯洛伐克政变等一系列攻势。在1949年,美国社会对自身在“冷战”中处于“守势”和不利地位的感知达到了高峰,其标志性事件是“失去中国”和苏联原子弹试验的成功。美国国会的共和党人自1949年开始猛烈攻击美国国务院“放任由敌人来制订美国的安全政策”,出卖美国的盟友,纵容苏联间谍的渗透。[47]在苏联日益强盛的势头之下,美国决策层的危机感也进一步增强。在1949年初开始草拟的NSC68号文件中,保罗·尼采(Paul Nitze)就积极主张世界力量的平衡已经被彻底打破,全球各国甚至美国的民主制度都已经受到苏联的威胁。[48]总览1945-1950年间,相对于苏联,美国不仅处于明显的守势,前者带来的威胁也与日俱增。也正因如此,20世纪70年代后的关于冷战史的“后修正学派(Post-Revisionism)”日益强调苏联和斯大林的革命帝国主义扩张在引发和激化冷战中的作用。[49]

苏联的步步紧逼引发了美国决策者的强烈反应,但是有趣的是这一遏制政策却并不将扩充军备作为政策基石,相反他们执行的是一套被称为“精打细算的冒险(calculated risk)”的政策,那就是有意识地用更小的经济代价来应对苏联的挑战,认为依靠自身的经济潜力而非军事实力就可以有效威慑苏联。[50]这一战略的代表人物就是“遏制政策之父“”乔治·凯南(George Kennan)。尽管他在这一时期是最坚定的反苏者,并因此得到了安全强硬派的青睐而担任国务院政研署主任的要职。但是在1948年应国防部的要求进行安全环境评估时,凯南在NSC20/2号文件中指出虽然美国应该坚定地遏制苏联,但是苏联并不构成军事威胁。其原因在于:第一,两次世界大战的经验已经让苏联领导人认识到美国的潜力;第二,苏联倾向于对外国的政治而非军事控制,并不会入侵西欧;第三,根据共产主义的理论,苏联的战略机遇是要等待并促成资本主义世界经济危机的到来。[51]在NSC20/4文件中,凯南进一步指出遏制苏联的最佳手段是推动欧洲复兴计划、支持西欧联盟,而苏联对美国的最主要威胁手段仍然是颠覆活动和危害经济稳定,“过度”的军备建设和对外援助反而不利于美国。[52]

凯南代表的这一理念得到了美国总统杜鲁门和国会的青睐,而这也被进一步传导到了美国各部门的战略语言当中。在白宫冷战早期的预算编制中,美国军事部门根据对苏军备竞争做出的预算遭到了总统和财政部门的压制。从1945年到1950年间,最终的军事预算都是由白宫规定的“预算天花板”而不是军队的需求所决定。[53]即使是在苏联拥有核武器后,美国决策层在关于重整军备的NSC68号文件的讨论中,也是倾向于否定尼采的大规模军备的意见。在多次内部交流中,白宫预算局严厉批评NSC68 号文件“没有充分考虑、甚至完全没有考虑其所建议措施的影响……其中的严重错误在于低估了经济和社会变革因素在当下进行的斗争中的地位”。[54]在给杜鲁门的建议中,预算局明确指出为了在“不确定的期限内”对抗共产主义,必须抵制会对“我国社会”心理和发展方面造成极大损失的“大规模动员”。必须将国防预算稳定在 130 亿美元之内并且每年减少 30 亿美元的对外援助。[55]事实上,这几乎就是杜鲁门本人的立场。直到朝鲜战争爆发前不久的1950年5月4日,他还在新闻发布会上表示“明年的军事预算将比今年更小……我们不觉得有来自世界的任何警报”。当时,白宫预算局评估最坏情况下也只需要增加 10 亿~30 亿美元的军费开支,只有尼采设想的总额达300亿-400亿美元军事开支的1/3。[56]

国会的状况也与白宫大同小异,虽然自1949年后其中的共和党人调门更高,但是他们并不愿意为遏制苏联多花一分钱。在1949年空军和海军围绕有限军事预算展开的竞争中,以“便宜高效”为旗帜的空军逐渐赢得优势。其说服国会和公众依靠少量战略空军与核武器就可以有效威慑苏联,而不用花费巨资发展昂贵的陆军和海军。在1948年4月的追加军事预算分配上,国会最新批准的近35亿美元的拨款大部分给予了空军。其中空军获增53000人,陆军获增 8000 人,而海军则一无所获。[57]在这场斗争中,包括前众议院海军委员会主席卡尔·文森(Carl Vinson)在内的很多议员逐渐转变为空军的鼓吹者。后者公开表示国家不能长期花费 150亿-200 亿美元的军费,必须停止海军航空兵的重复建设,特别是超级航母项目。[58]在这种有利的政治环境下,杜鲁门最终取消了海军的“瑰宝”项目。更能说明国会心理的是,尽管共和党控制的国会大肆攻击国务院“丢失中国”,但是在朝鲜战争已经行将爆发的1950年,美国众议院在1月还否决了国务院大力推动的对韩国的援助法案。[59]总而言之,虽然美国府会在1949年后的关系趋于恶化,但是在并行执行对苏强硬战略和缩减军事开支上其实并无分歧。

从1945年到1950年,面对着苏联实力的迅速增长和军事力量的稳定上升,美国反而采取的是缩减军事开支的政策。在5年中,仅有1948年略有增长。如果朝鲜战争没有爆发,这一趋势还将延续下去。这是因为美国决策者认识到了保持自身潜力在应对苏联及其革命扩张时的重要性,有意识地抵制了用军事力量遏制苏联的诱惑。[60]而之所以能最大程度地坚持这一思路,是因为美国对自身存量优势和过往成功经验——“美国生活方式”的确信,即便这种确信本身存在盲目成分。

(二)奥巴马-特朗普时期的战略收缩与军备控制

……

四、结论:大国竞争中的不对称行为

艾利森版的“修昔底德陷阱”并非是一个严密的理论假说,但是其蕴含针对守成大国和崛起大国的更加突出的安全困境却是现实存在的。在当前的国际环境中,发生预防性战争的可能性确实大大降低,但是这并没有在很大程度上消除这种困境潜在的破坏力。一场守成大国和崛起大国之间的冷战或者“新冷战”完全可能为当今世界带来全面而深刻的负面影响,而对于其中的崛起大国而言,这种冷和平是尤其需要避免的。总之,我们认为“修昔底德陷阱”的逻辑是基本有效的,但是需要进一步明确其作用的条件,即当守成大国和崛起大国在性质上存在重大差异时,崛起大国与守成大国在相对实力上的接近会导致守成大国的恐惧,而这一恐惧会转变为后者针对前者的遏制政策。但是与传统观点和常识不同的是,本文通过统计和案例分析指出在遏制与提防的相互螺旋中,虽然崛起大国会伴随着自身力量的增长不断增强军备力度,但是守成大国却会在某种程度上反其道而行之,通过降低军备力度、减少军事资源的投入比例或绝对值来提升自身的增长潜力,以期扭转相对于崛起大国的发展劣势。这也正是守成大国在历史上屡次采用过的优势策略。因此,本文的理论贡献就是指出这一大国竞争中双方行为的不对称性,崛起大国要比守成大国更容易跌入军备竞赛的陷阱。这种不对称性是由双方的力量存量以及由此带来的不同战略偏好所引发的。

这一理论发现对作为崛起大国的中国具有相当的政策意义。随着中美关系竞争性的全面增强,中国应当认识到美国很有可能正在复制其在冷战初期的大战略,就是在减少军备投入、提升长期发展潜力的同时,采取进攻性的遏制政策。面对这一政策组合,如果中国过于担忧美国会因为中美的力量接近而发动预防性战争或者制造安全危机,那么就会在军备上投入更多或者说不适量资源,这样不仅在安全上没有多少边际收益,还会损害自身的长期发展潜力。因此,中国的优势策略不应当是趁美国战略收缩的时机快速增强自身的军事力量、在局部地区谋求针对美国的均势优势,而是要适当降低对安全问题的敏感性,认识到军备在崛起大国和守成大国竞争中的有限和两面作用,避免走入战略激进和资源错配的往复循环。正所谓“行有不得,反求诸己”,面对守成大国美国的恐惧和反制,中国应当在韬光养晦和全面进取之间找到一条内向进取的中间道路,不谋求在安全能力上成为与美国“对等”的军事超级大国,以推动中国的长期发展潜力到达持续、明显地优于美国的程度。一言以蔽之,韬光养晦无法崛起,全面突进难言和平,只有在与美国的竞争过程中内向进取,才能实现中国的和平崛起。

回到本文的研究本身,大国竞争中的不对称行为这一现象还有进一步深化的空间。首先,这种不对称性并不是绝对的,在某些条件下——例如爆发涉及崛起大国的局部战争时,守成大国也会改变自身的策略。在1950年朝鲜战争爆发后,美国政策界爆发了针对既有政策的反思,认为既减少军备又遏制苏联的政策组合导致了美国承诺和力量之间的差距,使得苏联在朝鲜半岛有机可乘,甚至是推动了苏联采取冒险政策。但是在朝鲜战争的危机过后,美国在艾森豪威尔和肯尼迪的领导下,又逐渐退回到前朝鲜战争时代的战略,美国的军事开支逐年稳步下降。这一变化一方面说明不对性行为不是偶然的、而是会反复出现,另一方面也说明守成大国采用这一战略也是有条件的,在特定环境下也会遵循相反的行为逻辑。其次,在论述守成大国为什么会采取不对称行为时,主要是通过对历史档案、国家战略和决策者讲话的文本分析来加以推断,而没有通过定量分析的方式来进一步检验这一解释的可靠性。因此,本文当前更多的还只是阐释了守成大国的战略选择,对这一选择背后的战略心理假设,还需要进一步进行和完善对这一逻辑的检验。

[1]Graham Allison, “The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?” The Atlantic, Sep 24, 2015, https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756/,访问时间:2018年8月6日。

[2]吴志成、王慧婷:《“修昔底德陷阱”对中美关系发展的非适用性分析》,载《政治学研究》,2017年第1期,第21-23页。

[3]蔡翠红:《中美关系中的“修昔底德陷阱”话语》,载《国际问题研究》,2016年第3期,第20-28页。

[4]任晓:《国际关系学的“去历史化”和“再历史化”——兼疑“修昔底德陷阱”》,载《世界经济与政治》,2018年第7期,第153页。

[5]阿普特根据等级制的程度和价值类型对国家进行分类,在等级制坐标轴的两端分别是金字塔式的等级制和多元竞争,价值类型的两端则是完成性(consummatory)、最终的神圣价值和工具性的(instrumental)、中间性的世俗价值。据此可以将国家分为四个理论类型。参见David Apter, The Politics of Modernization, Chicago: University of Chicago Press, 1965。

[6]斯奈德提出了国内政治中的“卡特尔化”的概念,即物质资源、组织力量和信息集中在个别狭隘集团的程度。卡特尔化的程度越高,越容易过度扩张。反之,民主制度则有利于分散的利益集团制衡卡特尔集团的利益和扩张政策互助。参见杰克·斯奈德著,于铁军译:《帝国的迷思:国内政治与对外扩张》,北京:北京大学出版社2007年版,第33-34页。

[7]王浩:《中美新型大国关系构建:理论透视与历史比较》,载《当代亚太》,2014年第5期,第63页。

[8]唐健:《权力转移与战争:国际体系、国家模式与中国崛起》,载《当代亚太》,2014年第3期,第86-87页。

[9]Michael Tomz and Jessica L. Weeks, “Public Opinion and the Democratic Peace,” American Political Science Review, Vol.107, Issue 4, 2013, pp.849-865.

[10]梅然:《德意志帝国的大战略:德国与大战的来临》,北京:北京大学出版社2016年版,第586-588页。

[11]戴尔·科普兰著,黄福武译:《大战的起源》,北京:北京大学出版社2008年版,第20-27页。

[12]Robert Powell, “Uncertainty, Shifting Power, and Appeasement,” The American Political Science Review, Vol.90, No.4, 1996, pp.749-764.

[13]参见Ronald Tammen, ed., Power Transition: Strategies for the 21 st Century, New York and London: Chatham House Publishers of Seven Bridges Press, 2000.

[14]对相关研究的梳理参见姜鹏:《海陆复合型大国崛起的“腓力陷阱”与战略透支》,载《当代亚太》,2018年第1期,第5-6页。

[15]James D. Fearon, “Rationalist Explanations for War,” International Organization, Vol.49, No.3, pp.379-414.

[16]托马斯·谢林著,赵华等译:《冲突的战略》,北京:华夏出版社2006年版,第20-25页。

[17]除了实力差距以外,伊肯伯里还认为霸权国的民主化也有利于解决承诺问题。参见约翰·伊肯伯里著,门洪华译:《大战胜利之后:制度、战略约束与战后秩序重建》,北京:北京大学出版社2008年版,第65-71页。

[18]Graham Allison, “The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?” The Atlantic, Sep 24, 2015, https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756/,访问时间:2018年8月6日。

[19]行为和结果的区分参见唐世平:《观念、行动和结果:社会科学的客体和任务》,载《世界经济与政治》,2018年第5期,第39-40页。

[20]John Mueller, “The Obsolescence of Major War,” Bulletin of Peace Proposals, Vol.21, No.3, 1990, pp.321-328.

[21]Yang Yuan, “Escape both the ‘Thucydides Trap’ and the ‘Churchill Trap’: Finding a Third Type of Great Power Relations under the Bipolar System,” The Chinese Journal of International Politics, Vol.11, Issue 2, 2018, pp.193-235.

[22]约翰·刘易斯·加迪斯著,潘亚玲译:《长和平:冷战史考察》,上海:上海人民出版社2011年版,第292页、第316页。

[23]冯维江、张斌、沈仲凯:《大国崛起失败的国际政治经济学分析》,载《世界经济与政治》,2015年第11期,第4-35页。

[24]漆海霞:《大数据与国际关系研究创新》,载《中国社会科学》,2018年第6期,第160-171页。

[25]包括:《国家物质能力数据集5.0》(National Material Capabilities (v5.0), Singer, J. David, Stuart Bremer, and John Stuckey, "Capability Distribution, Uncertainty, and Major Power War, 1820-1965." in Bruce Russett, ed.,Peace, War, and Numbers, Beverly Hills: Sage, 1972, pp.19-48);麦迪逊工程数据库(Jutta Bolt and Jan Luiten Van Zanden, “The Maddison Project: Collaborative Research on Historical National Accounts,” Economic History Review, Vol.67, No.3, 2014, pp.627-651);《政体IV工程数据库》(Polity IV Project: Political Regime Characteristicsand Transitions);《战争相关因素数据库》(Correlates of War)。

[26]判断何谓“大国”(great powers),相当程度上取决于学者的定义和历史判断。本文严格遵循《战争相关因素数据库》(Correlates of War)的《主要强权地位名单》(Major Power Status Designation),只将其指定的9个大国包括在实证研究中。事实上,即便我们扩展“大国”所包括的范围,将19世纪活跃于欧洲霸权争夺中的荷兰、西班牙和瑞典、以及二战后崛起的发展中世界的区域强国如巴西和印度也涵盖在内,本文的回归结果也完全成立(限于篇幅并未展示在本文中)。

[27]Nathaniel Beck and Jonathan N. Katz, “What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data,” American Political Science Review, Vol.89, No.3, 1995, pp.634-647.

[28]之所以要在稳健性检验中采用GDP总量来衡量国家的实力,是出于一个重要原因:本文主要依赖国家物质能力数据集中的综合国力得分(CINC Score)来测量国家的实力。这虽然是主流文献的通行做法,但综合国力得分却有一个难以克服的缺陷,那就是在1995年后中国的得分超过美国成为世界第一。造成这个问题的原因既可能是因为综合国力得分的指标设计存在缺陷,也可能是由于中国数据(尤其是军事实力的统计数据)的透明度和准确性所致。但无论如何,解决这一问题超出了本文的能力范围。为尽可能规避综合国力得分所造成的在守成国和崛起国的识别上的问题,本文还使用了GDP总量来衡量国家实力。在这一替代性指标下,中国于2012年超过日本,成为世界第二大经济体,更符合实际情况。

[29]豪斯曼检验显示应选择随机效应估计量(而非固定效应估计量)。当然,学界对豪斯曼检验这一标准存在争议。例如,匿名审稿人认为,究竟是随机还是固定效应模型,在没有明显理论理由的情况下,应当根据样本量以及解释变量与个体效应的相关性水平来决定。在本文的样本中,组(group)相对较少,而每组的样本量相对较多,因而固定效应可能更为合适。因此,作者也尝试了使用固定效应估计量进行估计,结果完全不变(限于篇幅并未在本文展示)。

[30]例如,可能存在如下情况:用以测量民主程度的Polity IV指标未能提供足够多的变异(variation),从而使其在控制了国家和年份哑变量的模型设定中容易丧失统计显著性。

[31]戴尔·科普兰:《大战的起源》,第64-69页。

[32]Michael Mastanduno, David A. Lake and G. John Ikenberry, “Toward a Realist Theory of State Action,”International Studies Quarterly, Vol.33, No.4, 1989, p.465.

[33]参见张斌、茅锐:《工业赶超与经济结构失衡》,载《中国社会科学》,2016年第3期,第80-81页。

[34]约翰·查尔斯·史乐文著:《“兴风作浪”:政治、宣传与日本帝国海军的崛起(1868-1922)》第247-252页。

[35]梅然:《德意志帝国的大战略:德国与大战的来临》,第109-第111页

[36]John Lewis Gaddis, Strategic of Containment:A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy, New York and Oxford: Oxford University Press, 1982, pp.58~59.

[37]Robert J. McMahon, “US National Security Policy from Eisenhower to Kennedy,” in Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War, Vol.1, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.288-311.

[38]包括承认和尊重对方的势力范围、不发生直接军事冲突、管控盟友的核扩散、军备控制等,参见Joseph S. Nye, Jr, “Nuclear Learning and U.S.-Soviet Security Regimes,”International Organization, Vol.41, No.3, 1987, pp.371~402。

[39]科普兰认为两极体系中发生大战的条件要求更低,而现代战争总是会经过军备阶段以增加短期优势,因此同样的逻辑应当也适用于军备。参见戴尔·科普兰:《大战的起源》,第21页。

[40]Harry Truman, Years of Decisions, Memoirs Vol.1, New York: Doubleday & Company, Inc., 1955, P.75.

[41]Vladimir. O. Pechatnov, “The Soviet Union and the World, 1944-1953,” in Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, The Cambridge History of the Cold War, Vol.1, pp.93-95.

[42] Walter Millis and E. S. Duffield, eds.,Forrestal Diary, New York: Viking Press, 1951, p.134.

[43]Jacques Rupnik, The Other Europe: The Rise and Fall of Communism in East-Central Europe, New York: Schocken Books Inc., 1989, p.127.

[44] Daniel.Yelgin, Shattered Peace: the Origins of the Cold War and the NationalSecurity State, Boston: Houghton Mifflin, 1978.

[45]Harry Truman, Years of Decisions, Memoirs Vol.1, p.77

[46]Jamil Hasanli, Stalin and the Turkish Crisis of the Cold War, 1945-1953, London: Lexington Books, 2011, pp.227-228

[47]Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War, California: Stanford University Press, 1992, pp.342~343.

[48]“Memorandum by the Deputy Under Secretary of State to the Director of Policy Planning Staff,” February 23 1950, Policy Planning Staff Files, FRUS, 1950v01. i0008 pp.167~168.

[49]戴超武:《斯大林、苏联外交与冷战的起源》,载《俄罗斯研究》,2013年第1期,第4-5页。

[50]Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration and the Cold War, p.504.

[51]“Report to the National Security Council by Department of State, Factors Affecting the Nature of Defense Arrangement in the Light of U.S.S.R. Policies,” 25 August, 20/2 S/S-NSC Files:Lot63D351: NSC 20 Series, FRUS, 1948v01p2. i0007, pp 615~624.

[52]"Report to President by the National Security Council," NSC20/4, 23 November 1948, S/S-SNC Files: Lo 63D351:NSC 20 Series, FRUS, 1948v01p2, pp.665-668.

[53]Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond, and Glenn Snyder, Strategy, Politics, and Defense Budgets, New York: Columbia University Press, 1962.

[54]“Memorandum by the Deputy Chief of the Division of Estimates, Bureau of the Budget to the Executive Secretary of the National Security Council,” May 8, 1950, Policy Planning Staff Files, FRUS, 1950v01. i0008, pp.298~306.

[55]“Lawton to Truman, April 19, 1950,”Truman Papers, President’s Secretaries Files-Subject Files, box 151, folder: Bureau of the Budget, Budget-FY 1952-1953。

[56]Michael J. Hogan, A Cross of Iron: Harry S. Truman and the Origins of the National Security State 1945-1954, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p.303.

[57] “19 April 1948,”Forrestal Diary, pp.418~421.

[58]“28 July 1948,” Forrestal Diary, pp.466~469.

[59]Dean Acheson, Presentation at the Creation: My years in the State Department, New York: W.W. Norton & Company, 1987, p.358.

[60]有观点认为,美国减少军事开支不是因为苏联崛起,而是因为二战胜利,国家进入到和平时期。事实上,美国的复员(demobilization)在1945年时就已经部分启动,在1946年时就基本结束,在短短一年的时间内完成了史上最庞大军事力量的迅速缩减。因此,从战争到和平的转变在1946年后已经不能解释美国军事开支的变化。在这一时期,最重要的并非是1945-1946年的军费缩减,而是1947-1950年与美苏矛盾升级相伴的美国军费开支的稳步下降。本文解释的正是后一现象。

(肖河,中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员;蒙克,清华大学公共管理学院助理教授。)