权力转移、地理距离与大国战和关系

逄锐之

权力转移理论对地区内大国关系具有较强的解释力,但在解释地区间大国关系时存在明显不足。与同一地区内大国间发生的权力转移不同,不同地区大国间发生的权力转移几乎没有导致战争的先例。这源于权力转移理论本身的诸多缺点,尤其是其忽略地理距离这一变量。在同一地区内发生权力转移时,权力转移双方横向压力与安全困境较大,双方对相对实力和战争结果有不同判断,权力转移易于触发联盟连锁效应,战争易于爆发;而在不同地区间发生权力转移时,这三个机制相对较弱,虽然权力转移过程中双方龃龉不断,但战争爆发的概率较小。作者选取第一次世界大战前的德俄权力转移、1895—1905年的英美权力转移以及20世纪50年代末到60年代初的美苏权力转移作为案例,使用卡方检验检测权力转移、地理距离与大国战和关系的相关性。依据修正过的权力转移理论,中美之间正在发生的权力对比变化将会导致两国关系持续紧张,美国将长期采取遏制中国影响力的政策,两国将长期对峙,但发生战争的可能性较小。

一 引言

权力转移理论诞生于20世纪50年代末,经过几代学者的发展完善,该理论已具备较为系统的理论体系。随着中国的快速发展和中美战略竞争的加剧,权力转移理论再次成为国际关系学界的热门话题。

权力转移理论的基本逻辑是:在工业化过程中,当崛起国权力趋近守成国时,两者发生冲突的概率大大增加。作为权力转移理论的变种,“修昔底德陷阱”理论列举了一系列历史上由权力转移引发战争的案例,如拿破仑战争、英荷战争、普奥战争、普法战争、甲午战争、日俄战争、第一次世界大战和第二次世界大战等,认为中美之间有爆发战争的可能。同时,权力转移理论也试图解释权力和平转移,如19世纪末20世纪初英美之间的权力转移是如何实现的。

然而,这一理论在解释力上具有较大缺陷。本文认为,这在一定程度上主要是由其对地理距离的忽视所导致的。与许多以国家权力作为基本变量的国际关系理论相似,权力转移理论并没有考虑地理距离对权力转移是否导致战争的影响。权力转移理论学者也未将权力转移与战争之间的具体因果机制理论化。因而,他们并没有意识到一个最为直观的现象:几乎所有战争性的权力转移都发生于同一地理区域内;而几乎所有不同地区大国之间的权力转移(如英美权力转移、美苏权力转移)虽然也伴随着双边关系的紧张,但大都以和平方式完成。随着近代大国权力投射能力、远程军事打击能力的发展和全球化的加速,很多学者都认为地理距离在解释大国关系上已经不再具有重要性。那么地理距离这一因素是否仍能对权力转移的结果产生重要影响?如果地缘因素对权力转移的结果具有重要影响,其动力机制如何?本文将着力探讨这一问题。通过加入地理距离因素,本文试图增强权力转移理论的解释力,这有助于更好地认识和理解正在发生的中美之间的权力对比变化。

二 权力转移理论的渊源、内容及其批评

权力转移理论认为,当守成国受到崛起国挑战时,两国之间往往难以避免发生冲突甚至大规模战争。而不论是权力转移理论学者还是其批判者都鲜有提及地缘政治因素。

(一)权力转移理论的渊源与基本内容

早在古希腊时期,修昔底德在论述伯罗奔尼撒战争的深层原因时指出:“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧。”这一论述被视为权力转移理论的最早来源,被其他学者引申至其他大国关系。由于守成国和崛起国间往往存在严重的利益矛盾,并有发生军事冲突甚至战争的可能,有学者将二者间的紧张关系称为“修昔底德陷阱”。近代历史学著作中不乏类似的叙述。爱德华·卡尔(Edward Carr)提出了“和平变革”因“满足现状者”和“不满足现状者”的冲突而难以实现;“国际秩序运行”的假定是由“一个强大的国家创造出来”的,而“随着这个国家的相对或绝对衰退,这一假定也被摧毁了”。阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)提出全面战争之后会出现喘息期,而后形势恶化,出现“补充性战争”,直至权力转移完成,新的体系建立。而A.J.P. 泰勒(A. J. P. Taylor)认为德意志帝国的崛起对欧洲均势产生冲击以及其具有改变现状意义的“世界政策”带来不稳定状态。

A.F.K. 奥根斯基(A. F. K. Organski)1958年的《世界政治》一书首次系统阐述了权力转移理论,在接受汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)将民族国家作为国际关系行为体,主张国家权力作为研究国际关系的基本变量的同时,奥根斯基对均势理论的其他要素进行了批判,否定了将结盟看作国家增加权力有效手段的观点,认为国家权力的根源在于由工业化带动的内生性权力增长。

奥根斯基提出了6种权力要素:地理条件、资源、人口、经济和政治发展情况以及民族士气。然而,在实际论述中以奥根斯基为代表的权力转移理论学者并没有提及地理因素。奥根斯基与亚采克·库格勒(Jacek Kugler)将国家的权力要素进一步确定为:(1)民族国家中能够工作和从事战争的人口的数量;(2)有效人口的技术与生产力;(3)政府体系动员人力以及物质资源的能力。两人共同构建了计算国家权力的公式,其主要衡量工具却没有体现这些因素,而是使用了国民生产总值(GNP)。在《权力转移》一书中,罗纳德·塔门(Ronald Tammen)、库格勒、道格拉斯·莱姆基(Douglas Lemke)等人继承了《战争细账》中的权力计算方法,只是将国民生产总值改为国内生产总值(GDP)。地缘和地理因素淡出了权力转移理论。

与均势理论相反,权力转移理论认为世界各国权力的分布是高度集中的等级体系,“国际秩序应该被想象为一个国家立于塔尖、许多国家位于塔底的金字塔的图景”。同时,“在国际规则中处于优势的国家和处于劣势的国家的国家能力不平衡时,和平能够最有效地得以维持”。“当体系内存在一个具有压倒性优势的强大支配国时,世界和平便得以维持。”而当崛起国即“具有主导国权力的80%或以上的国家”出现时,世界权力等级格局将受到威胁。如果崛起国是一个“不满现状国”,则可能主动挑起与守成国的战争。转移性战争爆发后,新的等级体系建立,世界回复到相对稳定的状态。除“中心体系”外,世界各地区亦存在等级秩序,而且“权力持平与战争的关系不仅适用于大国,亦适用于小国;不仅适用于全球体系,亦适用于地区体系”。

权力转移理论学者在很多问题上并无共识。奥根斯基与库格勒认为崛起国的权力总量趋近权力成熟期的国家时,战争与冲突的可能性大大增加。而有些学者或是认为战争在崛起国权力超越守成国权力之后最易爆发,或是认为战争在崛起国权力与守成国权力持平之时最易爆发,或是认为战争在崛起国权力占守成国权力的80%—120%时最易爆发。奥根斯基认为快速的权力转移使各国无法适应,容易导致战争。有的学者则认为缓慢的权力转移提供了更多的冲突机会,更易引发战争。有学者认为转移性战争的发起者一般是崛起国,但另一派学者则认为转移性战争主要是主导国发起的预防性战争。如戴尔·科普兰(Dale Copeland)认为,崛起国可以等到其权力超越主导国,主导国则往往不占据时间上的优势而在崛起国尚未超过自身时发动预防性战争。权力转移理论的“凤凰效应”认为崛起国发动战争是不智之举,但并未说明这些国家为何选择这种政策。

权力周期理论学者如乔治·莫德尔斯基(George Modelski)、约书亚·戈德斯坦(Joshua Goldstein)、罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)等以及格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)、科普兰等学者也都探讨了崛起国与守成国的关系问题,他们都认为崛起国与守成国之间发生战争的概率较大,但并未使用“权力转移”一词定义其理论。本文将这些学者的理论视为广义的权力转移理论,而将奥根斯基和库格勒为代表的权力转移理论视为狭义的权力转移理论。本文讨论的对象是广义的权力转移理论,但主要参考了奥根斯基等学者对权力转移的定义和衡量。广义的权力转移理论狭义的权力转移理论都认为,崛起国和守成国互动过程中发生军事冲突和战争的概率很高,这一点也部分地被历史所证明。英荷战争、法荷战争、北方战争、英法战争、普奥战争、普法战争以至于两次世界大战中的欧洲战争基本都伴随着大国间的权力转移。然而,无论广义还是狭义的权力转移理论学者都鲜有深入地讨论地理距离因素。虽有一些权力转移理论者简短地提及地理距离的影响(如奥根斯基、库格勒和科普兰),但从未系统地将这一变量引入其理论分析。他们似乎并未注意到所分析的战争性权力转移案例几乎都是同一地区内的权力转移,而唯一被经常提及的权力和平转移——美英权力转移——发生在不同地区大国之间。

(二)对权力转移理论的批评

权力转移理论的批评者大多未触及该理论对地缘政治的忽略,其批判集中于其现状国家—修正主义国家二分法,或是通过增加其他国际关系经典理论的变量(如联盟、角色、经济相互依存等)修正权力转移理论。

许多学者认为权力转移理论对现状国家—修正主义国家的二元划分有很大问题,将某一国家简单地定义为现状国家或修正主义国家并不适宜。守成国并不一定是现状国家,崛起国也并不一定是修正主义国家。冷战后,美国是守成国,但其“并未扮演一个‘现状国家’的角色,相反,它利用其优势地位扩大影响,加强了相对于潜在对手的势力,并处理具体的安全威胁”。金宇祥(Kim Woosang)认为,权力转移理论侧重于内生性增长而忽略了联盟的作用。只有当现状国家和修正主义国家之间发生总体权力转移时战争概率才会增加。而通过适当调整联盟(解散或缔结联盟),权力转移战争能够避免。查尔斯·多兰(Charles F. Doran)认为,当权力转移发生时,一国的权力资源和其现有外交地位产生张力,如果各国做出相应调整使其权力资源和国际地位产生新的均衡,则战争可以避免。

许多学者认为紧密的经济、社会、人文交往关系,共同的语言、历史、种族纽带以及全球化带来的广泛合作等都能够缓解权力转移带来的体系压力,从而避免战争。朱志群认为,这些因素是英美间权力和平转移的重要原因。只要权力转移的双方不将对方视为严重威胁,权力和平转移便不难实现。此外,核威慑、内部制衡和软制衡等因素也有助于避免战争。大多数学者承认核威慑对国际关系的重要影响。肯尼思·华尔兹(Kenneth N. Waltz)认为“拥核国家之间爆发大规模战争的概率几乎为零”。核武政治能够降低拥核大国之间权力转移战争的概率。还有学者认为,崛起国与守成国对抗的方式并不一定是武力,它们可以采取“内部制衡(internal balancing)”“软制衡”等方式避免战争。权力转移理论的批判者亦将这些因素加入其对该理论的批判。

从方法上,有学者指出,权力转移理论缺乏历史研究,因此并没有论述该理论究竟能否被其所引述的案例所证明。此外,以奥根斯基为代表的权力转移理论学者也在不断修正其理论,很多学者都认为崛起国和守成国在权力持平阶段最易发生战争,并对两国权力比值达到何种程度时权力持平发生做出了定义,但并无突破性发展。

这些批评者的观点各有道理,但具有一定的局限性:(1)过于侧重分析特殊案例,这减弱了理论的概括性;(2)注重量化分析而缺少因果链条分析,如金宇祥关于权力转移与联盟之间关系的观点,这削弱了理论的详细性,无益于区分相关性和因果性,更无益于因果机制的分析;(3)通过叠加有助于和平的变量来批判权力转移理论,以论证权力转移有可能以和平方式解决,如历史、文化联系、经济相互依存、对于民主价值观的认同和核威慑的可靠性,这减弱了理论的简洁性和杠杆力。

最重要的是,这些批评者没有认识到,权力转移理论的最大问题在于忽视了地缘政治因素,没有系统论述地理距离对权力转移与战争爆发之间关系的影响。

奥根斯基等人对地缘政治因素的忽略有三点原因:首先,这些学者大都没有深入分析权力转移与战争之间的因果链机制。他们很少进行严格的案例分析和因果链机制分析。艾利森主要以案例分析的方式对“修昔底德陷阱”进行了探讨,但只侧重于历史描述。科普兰的因果链机制分析较为完备,但他将美苏冷战与两次世界大战同归为“大战”的做法显然欠妥。美苏之间的权力转移虽然导致其关系数度紧张,但两国之间并没有爆发正面的军事冲突。

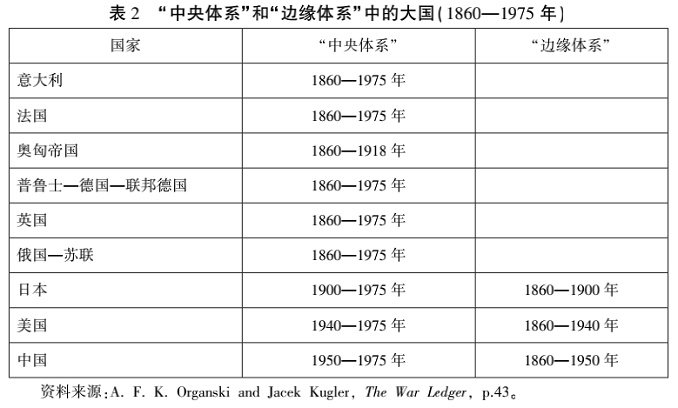

其次,奥根斯基和库格勒在分析权力转移案例时,只挑选了1860-1975年处于“中央体系(central system)”的大国进行配对,而未考虑“边缘体系(peripheral system)”国家。按照他们的划分,英、法、德、俄一直在“中央体系”,日本、中国和美国分别于1900年、1950年和1940年进入该体系,而影响有限的意大利却一直处于该体系中,奥匈帝国则在1860-1918年处于该体系中。这样的配对方法犯了欧洲中心论的错误,几乎忽视了其他地区大国崛起的过程,从而忽视了大多数不同地区间大国权力转移的案例。按这种划分方式,英美之间的权力转移甚至也被忽视。塔门和库格勒等扩充了权力转移的案例,将“边缘体系”的国家相互配对来分析权力转移的影响,但其涉及的地区间大国权力转移仍然只有英美一例。

最后,奥根斯基与库格勒选择以国内生产总值衡量国家权力的原因是这一指标更加精炼,且其测量结果与国家能力综合指数(CINC)相差无几。这也与事实不符,因为按照国家能力综合指数,美苏之间于1960-1974年发生了权力转移并长期持平,1988年发生了反转,权力转移理论学者却没有将这些时期的任何时段作为权力转移案例来对待。为解释为何美苏之间没有爆发权力转移战争而是维持了“长和平”,莱姆基等人强称按照国民生产总值衡量,美苏之间并没有发生权力转移,美国一直对苏联保持着巨大优势。

详尽的因果链机制讨论的缺失、“中央体系”与“边缘体系”的武断划分和权力衡量指标存在的问题都使权力转移理论学者忽视了地缘政治因素对权力转移的影响,忽视了地理距离对权力转移的结果的影响。当然,他们或许也默认近现代军事投射能力的发展和全球一体化已使地缘因素不再重要,因而有意忽略了地理距离的影响。

三 地缘政治与权力转移理论

本文认为,权力转移理论的最大缺陷在于忽视地理距离的作用,导致其在解释历史事件上存在严重不足,也无法对不同地理区域间大国权力的和平转移做出合理说明。权力转移理论学者似乎有意或无意地忽略了这一事实,即使是在军事投射能力大为增强的近现代国际关系中,所有权力转移战争都发生在某一地区之内;而在不同地区大国发生权力转移时,即使会发生较为严重的危机,但发生战争的概率极低。

权力转移理论学者鲜有论及不同地区国家发生权力转移时爆发战争的案例。为解释英美在19世纪末20世纪初发生的权力转移为何没有引发战争,权力转移理论学者不得不放弃权力分析,而是引入现状国家—修正主义国家这一对似是而非的概念。国家能力综合指数数据库、苏联核武库的扩充、导弹数量的增加和太空能力的增强等迹象表明,美苏两国在20世纪50—60年代确实发生过权力转移,但这并未引发两国冲突。为解释这一现象,权力转移理论学者通过特定的衡量权力的方法,证明冷战期间美苏从未发生权力转移,将这一案例排除在分析范围之外。

艾利森指出,近代历史上有16次大国之间的权力转移,其中12次伴随着战争。艾利森的“修昔底德陷阱”事例在统计上有一定的随意性,但大致囊括了一些重要的权力转移事例。从表1可以看出,与奥根斯基等人的案例分析类似,在艾利森列举的所有伴随着战争的权力转移事例中,只有第二次世界大战前美日之间的事例是发生在不接壤、位于不同地区的大国之间。但无论按照何种指标,美日在第二次世界大战之前国力悬殊,并没有发生奥根斯基等人定义的权力转移。

当然,位于不同地理区域的国家之间发生战争的频率相较同一地区国家之间要小。有学者指出,当争端发生地与争端中的一方或两方接壤时,战争概率大大增加;权力相近的两个邻国之间更容易发生战争。但是,这些学者没有将地理距离与权力变动相结合来解释在严重危机发生时战争与和平解决的可能性。实际上,近代国际关系史上不乏位于不同地区的大国之间的战争。1812年美英战争、1898年美西战争、1941年太平洋战争和1950年朝鲜战争等都是典型的位于不同地理区域间的重要战争。在这些战争中很难找到权力转移的迹象;相反,战争双方往往实力悬殊。当然,这些战争不伴随权力转移的事例并不能否定权力转移理论的有效性。但如果绝大多数发生权力转移的不同地理区域大国之间即使在具备重大利益冲突时都未发生战争,则权力转移理论解释这一类事例的效力将受到严重质疑。

那么地缘政治因素尤其是地理距离究竟是否会影响权力转移与战争之间的关系呢?支持地缘政治持续性影响的学者认为,由于地理距离,一国不会对对方领土和缓冲地带的安全产生直接威胁。一国的战争意愿会因利益冲突地区与本土距离的增加而减弱。两者的安全困境烈度比同一地区发生权力转移的大国小。此外,权力投射能力也随着地理距离增加而递减,尤其是当两国被巨大水体阻隔时。无论权力投射能力如何强大,一国政府都难以解释为何相隔遥远的地区值得该国投入大量军事资源和士兵生命,也无法提升跨地区作战的本国军队的士气。按照这一逻辑,权力转移中不同地区间的两个大国即使具有重大利益冲突,亦不愿劳师袭远,与另一大国发生冲突。地理距离对权力转移的后果具有影响,不同地区大国之间的权力转移导致战争的概率较小。

也有学者认为,近现代军事权力投射能力的迅速发展已使地理距离不再重要。按照这一逻辑,则权力转移双方地理距离对权力转移的后果不会产生重要影响。本文则认为:地理距离会对权力转移和战争之间的关系产生影响。在同一地区内,权力转移导致战争的概率较大,而不同地区国家之间的权力转移导致战争的概率较小。

本文依据战争相关指数数据库中的国家能力综合指数,列出自1816年以来主要大国和各地区主要大国之间所发生的权力转移,以观测地理距离是否影响主要大国之间权力转移与战争的关系。

国家能力综合指数虽然具有较大局限性,如其过于强调人口在国家权力中的影响、忽视科技在国家权力中的作用、用钢产量和能源消耗量衡量一国的工业化水平容易夸大人口众多的前现代化国家的国家权力等。同时,国家能力综合指数也无法显示一国是否处于分裂之中。中国在20世纪前半叶一直处于分裂状态,其国家能力综合指数却一直保持较高水平,这显然是不合理的。然而,这一指数仍然是当前较为系统地反映了近两个世纪不同国家权力的数据。除中国、印度这样的人口大国之外,其对各国权力的测定还是相对准确的,也能更恰当地体现一国在某一年的权力水平。因此本文依据这一指数测量各国权力。

权力转移是一种趋势,所以应该用较长的时间段来衡量。因此,与奥根斯基和库格勒一样,本文每20年对一对对象国家的国家能力综合指数比值进行观测。在这一对比值中,国家能力综合指数较小国家的国家能力综合指数值作为分子,另一国家的国家能力综合指数值作为分母,所得比值作为一个观测值。在此20综合年中,如果一对国家中实力较弱国家连续三年或非连续五年达到较强国家能力综合指数的80%,或较弱国家国家能力综合指数超过较强国家,则认为两国之间发生了权力转移。由权力转移导致的战争应当与权力转移的发生有先后顺序。此外,由战争引起的权力转移不应被视为权力转移,以避免因果倒置。

表2为奥根斯基与库格勒整理的1860-1975年的主要大国。本文基本采用两人对大国的定义,将各主要大国之间进行配对,不再使用中央系统与边缘系统这一具有欧洲中心论特色的区分。另外,本文将观测时间提前至1816年,即战争相关指数数据库的起始年份。即使在大国中,具有地区间投射权力的国家并不多,只有1890年之后的英国和美国,1870年之后的法国和德国以及俄国尤其是1945年之后的苏联长期具有地区间投射权力的能力。因此,本文将把这些国家同其他与这五国不在同一地理区域的主要大国进行配对。

除主要大国外,本文还将选取某一区域或次区域国家能力综合指数位于前列的地区大国,将它们与各自地区其他大国配对,以观察权力转移是否会增加战争风险。本文对战争的列举亦使用战争相关指数数据库,但仅将发生正面冲突的事例视为战争,只宣战而不发生正面冲突的事例不被视为战争(如第一次世界大战期间的中国与德国)。

本文对地理距离使用了较为宽松的定义方法。在同一地理区域的国家被视为地理距离上临近,不在同一地理区域的国家则被视为地理距离上远离。本文依据战争相关指数数据库划定地理区域。该数据库将全球划分为西半球、欧洲、非洲、中东、亚洲和大洋洲六大地区。在这六大地区外,本文将不包括中美地峡的南美洲作为第七大地区。

本文共选取了11个地区的45个主要国家行为体(包括9个主要大国在内),按照以上规则观察它们之间的权力转移和战争次数。其结果为:在453个观测值中观测到107次权力转移,在这107次权力转移中有30个观测值中发生了战争。通过皮尔森卡方检测得出(见表3),权力转移与战争之间在0.05显著水平上并不相互独立。因此,权力转移与战争爆发在整体上具有相关性。

然而,权力转移理论并没有考虑地缘政治因素,尤其没有考虑在同一地区国家之间和不同地区国家之间权力转移是否对战争爆发具有同样的意义。在107次权力转移中,有88次发生于同一地区国家之间,其中28次在权力转移发生之后伴随着战争;而在不同地区大国发生的15次权力转移中,只有2次在权力转移发生后伴随着战争。也就是说,在地区权力转移中,有近1/3(31.82%)的权力转移伴随着战争;而在地区间权力转移中,只有不到1/7(13.33%)的权力转移伴随着战争,而且两例地区间权力转移战争(1940年日本入侵法属中南半岛时,法国已被德军攻陷;第二次世界大战中美国对德战争宣战时,德国正在与苏联鏖战)的背景十分复杂,很难说是典型的权力转移战争。表4和表5说明,在地区范围内,权力转移与战争爆发具有很强的相关性,而在不同地区强国之间发生的权力转移与它们之间战争的爆发没有显著的相关性。表6更直观地说明,两个相关国际关系行为体是否在同一地区与它们之间的权力转移是否伴随战争具有很强的相关性。地区间的权力转移与战争的关联度较低,而同一地区权力转移与战争的关联度则较高。

从另一角度看,如果将权力转移的门槛(崛起国超过守成国国力的80%始被视为发生权力转移)大幅降低,则地区间权力转移爆发的概率则会提升(如太平洋战争、朝鲜战争等)。在13次非转移性地区间战争中,有7次发生在两国国家能力综合指数比值在52%-70%之间,另有5例发生在两国国家能力综合指数比值在15%-38%之间,只有1例超过70%。

这些现象反映了权力转移理论的不足。权力转移理论之所以没有关注这一现象,既与其测量权力的方式有关,又与其大都不重视权力转移与战争爆发之间的因果链或发生机制的习惯相关。由于权力转移理论忽视机制和因果链的联系,因而无法与诸多国际关系理论相容。

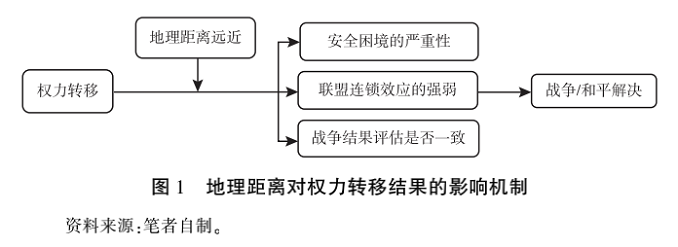

那么是何种机制导致了同一地区和不同地区间大国权力转移结果的差异呢?

地缘因素通过影响领土与势力范围冲突及由此带来的横向压力和安全困境的大小、对于相对实力和可能的冲突结果的预估、同盟关系等影响权力转移与战争的因果关系机制。本文设想,在同一地区内权力转移发生时,战争发生概率较大。首先,地缘邻近性往往伴随着领土、势力范围或缓冲地带的争夺,这会导致巨大的横向压力和严重的安全困境。而权力转移带来的“承诺问题(commitment problem)”等将大大加剧守成国与崛起国之间的横向压力和安全困境,引发两国互相恐惧。其次,在此类争夺发生时,由于权力转移的发生,争夺的结果具有很大的不确定性。双方对相对权力的评估以及对可能发生的冲突或战争结果的评估都可能不同,这将使双方都不愿意做出重大让步,从而增大冲突的可能性。守成国认为如果权力转移持续进行,则其在未来与崛起国的争端中将处于愈加不利的地位。因此,守成国希望在崛起国权力超过自身之前阻抑其崛起势头,甚至以先发制人的预防性战争遏止其崛起。崛起国则试图利用新增加的权力扩展自身利益,又惧于守成国阻挠或发动预防性战争,希望减弱守成国的优势。由此两国之间的安全困境增加,误判的可能性增大。最后,在权力转移过程中,尤其是在多极区域内,守成国往往更加需要盟国或伙伴国家的支持,加之安全困境的压力,其不能坐视盟国的实力受到严重削弱,会更倾向于支持盟国的利益,从而形成连锁效应。盟国亦有动因在追求自身利益的同时将守成国一起绑定。在这种情况下,“尾巴摇狗(the tail wagging the dog)”和连锁效应(chain-gang effects)将十分严重,守成国可能被盟国拖入战争。

而在不同地区国家之间发生权力转移时,战争概率则较小。首先,由于地理距离较远,权力转移带来的崛起国和主导国横向压力相对较小,两国即使有较为严重的利益冲突,但发动战争的意愿较低,都不愿劳师袭远。其次,两国往往具有相同的战争评估:自身在对方所在地区进行战争的胜算渺茫。因此,当本土崛起国乙权力指数达到域外守成国甲的80%时,甲往往不会甘冒战争失败的巨大风险去直接阻止乙的崛起,而会与乙达成某种程度的妥协,或采取风险较小的对抗方式与乙周旋。这两种情况引发战争的可能性都较小。最后,从同盟关系来看,若两国中的域外国家在对方地区内的盟友或伙伴与对方发生利益冲突,其亦往往不愿为这些盟友或伙伴火中取栗。在这种情况下,连锁效应比较微弱,从而减小了战争爆发的概率。地区间权力和平转移可能有两种情况:如域外守成国甲采取妥协策略,其将减少在乙所在地区的军事存在,以缓和其与乙的关系(这种妥协与缓和在甲面对甲所在地区的地区竞争者的挑战时更易发生);如甲采取对抗策略,则其可能在经济、科技和文化等方面压制乙,并拉拢乙所在地区的对手对抗乙,但会避免与乙的直接军事冲突。崛起国乙必然在其所在地区扩张影响力,若甲妥协,乙具有采取合作政策的动因,权力转移将是妥协性和平权力转移;若甲采取对抗政策,乙也将采取对抗政策,两国间发生严重危机的可能性大于前一情况,但鉴于甲的余威,乙也将避免直接军事冲突,更不会冒战争风险在甲所在地区过度寻衅,此种权力转移将是对抗性和平权力转移。当然,即使双方最终都选择妥协,甲乙地区间权力转移的过程往往也会伴随长期的摩擦、一定程度的武装对峙甚至小规模冲突,但两国之间发生权力转移战争尤其大规模战争的概率较小。

该设想似乎也能解释降低权力转移门槛会增加地区间权力转移战争数量这一现象。在门槛降低的情况下,本土崛起国依仗其地缘优势,域外守成国依仗其权力优势,两国对战争后果不确定性的预判增加,尤其当本土国家已卷入与其他地区强国的战争中(此时稍弱的域外国家会趁火打劫,如八国联军侵华战争中比中国弱小的列强亦欲分一杯羹)或域外国家还在其他地区与其他国家发生利益冲突之时(此时较弱的本土国家会趁火打劫,如美国在拿破仑战争时期发动对英1812年战争)。而此时域外国家亦存在发动预防性战争的动机。当本土崛起国权力已达域外守成国的80%或以上时,双方对于战争结果则倾向于产生一致的评估:域外国家获胜概率极低,这种情况下战争发生的概率较低。总之,不同地区的国家之间发生利益冲突,在两国国力差距巨大、没有任何奥根斯基意义上的权力转移(即以国家实力比值80%为门槛的权力转移)发生时,战争发生的概率较高。

四 案例研究:德俄权力转移、英美权力转移与美苏权力转移比较研究

通过对比第一次世界大战前夕德俄之间的权力转移、19世纪末20世纪初英美之间的权力转移和20世纪60年代初美苏权力转移,或可见同一地区大国间权力转移与不同地区大国之间的权力转移之不同于一斑,从而检验本文的论点和设想。

以奥甘斯基为代表的权力转移理论者认为第一次世界大战前英德之间发生了权力转移,并将这看作第一次世界大战的根本原因,也视其为典型的权力转移导致战争的案例,19世纪20世纪之交的英美权力转移则被视为和平转移的典型案例。但他们对第一次世界大战根本性原因的解释恐与事实不符。在整体国家实力上,除海军和金融能力外,德国的综合国力在大多数方面已超越英国,且这种趋势仍在扩大之中。在欧洲地区,自普法战争之后,德国一直主导欧洲秩序,其主导地位虽在1890年后逐渐式微,但直到第一次世界大战结束才宣告终结。从这一意义上讲,德国很难被视为现有秩序的挑战者。英德最为突出的矛盾——海军竞争——也不是第一次世界大战爆发的主要原因,只能说恶化了双边关系,以至于欧陆战争爆发时英国有更大概率选择与德国敌对的阵营。英德虽然最终爆发了战争,但欧洲局势早已不为英国所左右,德国曾努力争取英国中立。英国卷入战争是欧陆战争的余波,英国参战也有一定的不情愿性,这皆与权力转移理论的逻辑不符。因此,英德在第一次世界大战中交战很难说是权力转移的结果。当然,也不能说英德之间发生了和平的权力转移。第一次世界大战前夕的英德关系并不是权力转移的典型案例。

与奥根斯基等人关于英德权力转移的论述相比,德俄之间的权力转移对第一次世界大战的爆发更具相关性和典型性。第一次世界大战前夕,俄国逐渐从日俄战争后的低谷中走出,国力迅速提升,与之相应的则是泛斯拉夫主义的民族主义情绪的高涨。俄奥、德俄在巴尔干半岛的争夺与冲突是第一次世界大战爆发的直接原因。与对第一次世界大战起源的解释不同,以奥根斯基为代表的权力转移理论者和其他相关理论都认为英美权力转移是和平转移的典型案例。权力转移理论的批评者也将英美间权力转移视为和平转移的经典案例。

第一次世界大战前的德俄权力转移和19世纪末20世纪初的英美权力转移分别被认为是大国间地区权力转移和地区间权力转移的典型代表。对这两个案例进行因果机制分析既可以检验本文的自变量——两国是否在同一地区——在条件变量(两国发生权力转移)发生时如何影响因变量(是否发生战争),又可与权力转移理论和相关理论进行对比,以检测本文提出的设想的解释力。由于英美权力转移是典型的一方妥协的地区间权力和平转移,因此,本文另外加入美苏20世纪60年代初的权力转移案例作为对抗性地区间权力和平转移的案例与德俄权力转移与英美权力转移进行对比分析。

(一)德俄权力转移与第一次世界大战爆发

根据国家能力综合指数,自1895年后,俄国国家能力达到德国的80%(但第一次世界大战之前未能反超)。1910年左右,这一比值已达近90%。1910年后,俄国的军事装备有所改进,军队规模有所扩张,军队组织形式有所增强。俄国在法国的金融支持下,开始重建波罗的海舰队,并开始修筑通往波兰的战略铁路。经过斯托雷平土地改革,经济状况开始好转,德国和其他欧洲观察家都对俄国的经济发展印象深刻。德国决策者认为,如任这种趋势继续下去,不出数年,德国将再也无法遏制俄国。

由于地缘上的临近性,权力转移使俄德两国开始具备战略层面的矛盾。很长时间以来,两国没有直接矛盾,战略矛盾也不深。俄国的战略、外交与国家安全受益于德国与英、法的均势,德国亦未将俄国视为主要威胁。然而,随着两国间权力的接近,此种情况发生了改变。对德国来说,俄国的崛起威胁着东普鲁士地区,威胁着德国在中部欧洲的地位,威胁着“施里芬计划”的实施,法俄同盟又使德国处于“他国结盟的梦魇”之中,深忧于两线作战的可能;俄国支持泛斯拉夫主义、支持塞尔维亚,这对德国的唯一大国盟友奥匈帝国产生了巨大威胁。而对俄国来说,德国是俄国扩展中东欧影响的首要障碍,因其对奥匈帝国和奥斯曼帝国的支持,德国成为俄国在巴尔干地区扩张、控制土耳其海峡(该海峡是俄罗斯对外贸易、获得外界战略物资援助的最重要航道)的最大障碍。

德俄之间的权力转移加剧了两国的战略矛盾和安全焦虑。俄国通往中东欧的战略铁路将大大提高其战争动员的速度,给德国带来重大威胁。俄国动员速度的提升直接威胁到“施里芬计划”的可行性。按照“施里芬计划”,一旦战争爆发,基于俄国缓慢的动员速度,德国可以首先集中优势兵力在六个星期内击败领土面积和回旋空间较小的法国,而后再将军队调至东线与俄国作战。如俄国实力进一步增长,战争动员速度大幅提升,则会出现“我军未及巴黎,而俄国人已抵柏林”的情况。于是,恐俄情绪和宿命论(fatalism)开始在德国决策者中蔓延,支持针对俄国进行先发制人的预防性战争的决策者日益增多。很多决策者认为,如果不及早解决俄国问题,德国将面临“战败与灭亡的双重威胁”。

随着德国对于俄国国家实力的相对衰落,其更加需要盟国的支持。这使得德国与奥匈帝国的安全高度捆绑,形成了联盟连锁效应。奥匈帝国的安全对“施里芬计划”的有效实施亦至关重要。德国需要奥匈帝国在战争初期拖住俄国,直到德国击败法国,将兵力调至东线。然而,第一次世界大战前奥匈帝国处境困难。虽然其经济稳定增长,但衰败却是不争的事实。影响其国家实力最为突出的问题是境内的斯拉夫民族问题。随着大塞尔维亚主义的兴起,塞尔维亚企图联合奥匈帝国境内斯拉夫人集中的地区建立一个“大塞尔维亚”国家。这一企图在1908年奥匈帝国兼并波斯尼亚之后更加明显。塞尔维亚在两次巴尔干战争后国力增强,开始加强泛斯拉夫主义的宣传和行动。一些民间和半官方的带有恐怖主义性质的秘密组织也在塞尔维亚成立。这严重威胁到奥匈帝国的国家统一与安全。对于维也纳来说,塞尔维亚代表着国家安全与国家生存双重威胁。奥匈帝国希望德国能够明确支持奥匈对塞政策。

俄国对奥斯曼帝国和奥匈帝国的野心更令德国忧心忡忡。随着俄国国家实力的增加,其战略野心亦随之增长。经过两次巴尔干战争,奥斯曼帝国的解体似乎已经为时不远,土耳其海峡的控制权将会易主,俄国再次将目光投向黑海出海口和海峡控制权。为此,俄国加紧扩展其在巴尔干半岛的影响,这就与奥匈帝国在领土和势力范围上产生了正面冲突。两次巴尔干战争中奥匈帝国的脆弱暴露无遗,这也激起俄国对扶植塞尔维亚以对抗甚至分裂奥匈帝国的兴趣。1914年1月6日,俄国外交大臣谢尔盖·萨佐诺夫(Sergei Sazonov)在给沙皇尼古拉二世(Nicholas II)的备忘录中首次提出通过海峡问题挑起欧战,最终达到三国协约共同占领和瓜分奥斯曼帝国的目的。俄国最有影响力的报纸《新时代》在1914年4月17日公开提出,肢解奥匈帝国势在必行,正如奥斯曼帝国的瓦解不可避免一样。俄国也一直垂涎奥匈帝国的加利西亚地区。俄国陆军大臣弗拉基米尔·苏霍姆利诺夫(Vladimir Sukhomlinov)曾强调吞并加利西亚对俄国防卫的重要性。1914年5月初,当被法国驻俄大使毛里斯·帕莱奥洛格(Maurice Paléologue)问及若奥皇因年老退位、俄国将作何打算时,一位高阶俄国官员回答说:“首先,我们必将吞并加利西亚。”

俄国为削弱奥匈帝国,对塞尔维亚的大塞尔维亚主义采取了纵容与帮助的政策。俄国对塞尔维亚的许多秘密组织并非不知情。很多历史学家认为,俄国对针对费迪南大公(Franz Ferdinand)的刺杀行动起码是知情的。俄国驻塞尔维亚武官维克托·阿塔莫诺夫(Viktor Artamonov)与塞尔维亚陆军参谋本部上校、恐怖组织“黑手会”领导、斐迪南大公刺杀的策划者德拉古廷·迪米特里耶维奇(Dragutin Dimitrijevic)接触频繁。迪米特里耶维奇极有可能知会过阿塔莫诺夫有关刺杀行动的信息。俄国驻塞尔维亚大使尼古拉·哈特维希(Nikolai Hartwig)不知悉这一行动的可能性也很低。

由于地理上临近,俄国实力的扩张和野心的增长、俄国对塞尔维亚的支持以及塞尔维亚日益增强的国力直接威胁到了奥匈帝国的国家安全与生存,也进一步刺激了相对衰落中的德国。德国于1912年年底便开始为战争做准备。在1912年12月8日召开的战争委员会上,德皇认为塞尔维亚不会安分守己,奥匈帝国为了国家安全,必须积极应对塞尔维亚的威胁。但是,萨佐诺夫曾宣称若奥匈帝国进军塞尔维亚,则俄国将会挺进加利西亚。俄国若参战,法国必然参战,而英国处于权力均衡的考量不允许法国失去独立性。德国不得不为同时与俄、法、英三国战争做准备。

由于担忧俄国实力继续增长,预防性战争概念在德国甚嚣尘上。很多德国领导人都认为,应当趁德国相对其他国家具有军事优势时发动战争。总参谋长小毛奇(Helmuth Johannes Ludwig von Moltke)在战争委员会上指出,战争不可避免,晚打不如早打。德国外长戈特利布·冯·贾高(Gottlieb von Jagow)亦赞同此观点。为此,德国开始积极备战。与此同时,德国愈加认识到塞尔维亚对奥匈帝国的威胁,逐渐改变了以往对奥匈帝国对塞强硬政策的相对模糊态度,德国开始积极地支持、怂恿奥匈帝国对塞采取强硬政策,甚至威胁奥匈帝国如果其软化对塞政策,德国将削减对其支持的力度。萨拉热窝事件后,德国决策者认识到,奥匈帝国正在丧失完全的大国地位,这使三国同盟受到削弱。奥匈帝国未来将更加无力应对塞尔维亚的威胁,因此奥匈帝国必须抓住时机清算与塞尔维亚的矛盾,德国必须给予支持。奥匈帝国由于德国的承诺,更倾向于采取激进的对塞政策,甚至发动战争保卫其国家生存。

早在1912年11月22日,在奥匈帝国总参谋长布拉修斯·舍穆瓦(Blasius von Schemua)访问德国总参谋部并与德皇和小毛奇会谈时,小毛奇和德皇就先后承诺,如果奥匈帝国在攻击塞尔维亚过程中受到俄国威胁,则奥匈帝国可以完全寄望于德国,在任何情况下奥匈帝国都可以绝对地相信德国的帮助。这被视为德国给奥匈帝国对塞政策开的第一张空头支票。而在萨拉热窝事件后的第七天(1914年7月5日),德国又一次开给奥匈帝国一张空头支票。德皇承诺奥匈驻德大使,无论奥匈帝国对塞尔维亚采取何种强硬手段,德国都将支持。然而,奥匈帝国最高决策者尤其是匈牙利首相伊斯特万·蒂萨(István Tisza),在对塞战争上仍然有所犹疑。为此,德国驻奥匈帝国大使海因里奇·奇尔施基(Heinrich von Tschirschky)拜访了奥匈帝国外交大臣利奥波德·贝希托尔德(Leopold Berchtold),传达了德国对当下情势的主张:“德皇令我强调,德国十分期待针对塞尔维亚的行动,不明白奥匈为何要放弃这一打击塞尔维亚的良机……德国将视奥匈与塞尔维亚谈判为软弱行为,这将损害奥匈在三国同盟中的地位并影响德国未来的政策。”奥皇弗朗茨·约瑟夫一世(Franz Joseph I)和奥地利首相卡尔·施图尔克(Karl von Stürgkh)也担心一旦奥匈帝国采取缓和政策,德国将不复给予无条件支持。在这种压力下,德皇于1914年7月9日认可了对塞的强硬行动;7月14日,施图尔克和蒂萨等高阶官员商定了对塞最后通牒的条款及预期的交递日期(25日,后改为23日)。奇尔施基认为最后通牒的内容将几乎不可能被塞尔维亚接受,对塞战争势在必行。

由于权力转移的发生,双方对于彼此相对实力及冲突的结果持有不同评估,这是德、奥与俄国走向对抗的另一重要原因。德国做出此种决策的重要原因之一是德皇与首相奥巴尔德·冯·贝特曼—霍尔韦格(Theobald von Bethmann-Hollweg)以及奥匈帝国的一些决策者仍怀有侥幸心理,都认为此时俄国并未做好战争准备,德国仍然享有对法、俄的权力优势。在德国的威慑下,俄国或许会如其在波斯尼亚危机和第二次巴尔干战争中一样,采取妥协政策,不会干预奥匈帝国对塞尔维亚的战争。法国也会尽力阻止俄国采取军事行动。此种情况下,奥匈帝国与塞尔维亚的战争将会是区域性的,德奥两国将取得对俄的外交胜利。此时的德国国家实力强于俄国,相对于俄国拥有更多更高的谈判筹码,但随着德俄之间的权力转移,德国的谈判筹码将会不断减弱。即使此时发生战争,德国决策者有信心赢得对俄法两国胜利,但随着时间的推移,德国的信心将减弱。

基于国力的快速增长、德国的相对衰落和奥匈帝国的绝对衰落,俄国决策者对己方阵营实力和战争结果亦持有乐观态度。他们认为,虽然法国不愿卷入近东冲突,但一旦俄国与德奥开战,法国别无选择。法国总理雷蒙·普恩加莱(Raymond Poincaré)1914年7月20-23日到访俄国,使萨佐诺夫确信法国认同俄国对塞尔维亚的强力支持。萨佐诺夫认为,一旦战争爆发,英国也必将参加法俄阵营。这些事实增强了俄国的信心。苏霍姆利诺夫认为:“德国豺狼或将很快陷入绝境,所有国家都反对它。”很多俄国决策者都认为,战争一旦爆发,不出数月,将以俄国的辉煌胜利告终。在普恩加莱到访期间,帕莱奥洛格发现俄国弥漫着乐观主义情绪。在7月22日的帝国宴会上,年少的阿纳斯塔西娅·尼古拉耶芙娜女大公(Grand Duchess Anastasia)对他说:“战事将起……奥地利将荡然无存……贵国将收复阿尔萨斯和洛林,我们将会师柏林……德国将被摧毁。”

俄国决策者信心满满,决心支持塞尔维亚,但鉴于其缓慢的动员能力,俄国不得不率先进行战争动员。俄国破译了1914年7月14- 17日奥匈帝国的三封电报。很难判断俄国到底在多大程度上了解了德奥两国对塞尔维亚的具体要求,但俄国似乎已提前知悉奥匈帝国对塞尔维亚最后通牒的大致内容及发出时间。早在7月24日上午11时,亦即奥匈向塞尔维亚发出最后通牒的第二天,萨佐诺夫便命令俄国总参谋长尼古拉·亚努什科维奇(Nikolai Yanushkevitch)“让陆军做好战争准备”,并开始筹划针对奥匈的部分动员计划。萨佐诺夫此时得到了法国大使的空头支票,法国驻俄大使帕莱奥洛格表示将许可萨佐诺夫针对奥匈对塞尔维亚最后通牒所做出的任何反制措施,并将履行条约义务。俄国在当天下午就召开部长会议,决定原则上动员基辅、敖德萨、莫斯科、喀山四大军区以及黑海和波罗的海舰队的武装力量,并令战争部长苏霍姆利诺夫即刻加紧战争物资的储备以供陆军之需。在次日召开的部长会议上,俄国正式宣布进入“战备状态”,在俄奥、俄德边境乃至整个俄国的欧洲部分都开始进行战争准备。俄军军事动员部主任塞奇·多布洛洛斯基(Sergei Dobrorolski)回忆道,从7月24-25日的战争准备开始,“战争已成定局”。7月27日,这一范围进一步扩展到高加索、突厥斯坦、鄂木斯克、伊尔库斯克等军区。这种战备状态和战争准备虽不被官方称为战争动员,但其征召预备兵、在各大城市实行宵禁、提拔士官为军官等行为已经是武装动员。因此,俄国实际上从7月25日起便已开始秘密动员。在运作过程中,很多地方指挥官已经超出战备状态的要求而进行了武装动员。7时,帕莱奥洛格看到华沙站的火车上挤满了军官和人群,“这看上去就是动员”,“这一次战争真的来了”。到7月27日为止,“一半的俄国军队……已经整装待发”。为配合俄国的武装动员,法国也做了相应的军事准备。7月26日,法国召回了所有休假军官,次日,政府下达指令,要求召回摩洛哥和阿尔及利亚的约10万部队。7月28日傍晚,亚努什科维奇通知俄国各军区“7月31日将被宣称为全面动员的第一天”,可见至少在29日俄国便已开始做全面动员的准备。俄国不仅在俄奥、俄德边境进行了动员,甚至在与七月危机并不相干的高加索地区的俄国与奥斯曼帝国边境进行了动员(在7月27日)。或许正是由于俄国在7月29日就已在全面动员的道路上走得太远,当沙皇希望停止全面动员时已没有可能。

俄国的秘密军事准备行动引起了德国的高度警惕,在得知俄国早已动员多时之时,德国决策者担心拖延动员时间会削弱德国在战场上的优势,于是下达动员令。在7月26-30日,德国外交部收到了28次关于俄国军事准备的报告,其中不少于16次是有关俄国在俄德边境的军事准备。参谋本部和海军部收到的类似报告更为频繁。虽然俄国在欧洲各大国中军事动员速度最为缓慢,大约26天才能集结全部兵力开往欧洲各战线,而奥匈需要16天,德国只需13天,但是,按照施里芬计划,一旦战争爆发,德国需要在俄国尚未动员完结之时集中兵力进攻动员速度较快的法国并取得决定性胜利。为此,德国不能允许俄法两国过早进行动员。然而,直到7月30日早上,德国总参谋长小毛奇尚未敦促进行动员,这时距俄国武装动员之日已有5天。德皇得知此消息后十分震惊,认为德国也不得不进行动员。7月31日,德国宣布进入战备状态。8月1日,当德国下达动员令。

战争双方都进行动员之后,战争已不可避免,德国在下达动员令的同日向俄国宣战,联盟连锁效应迅速将欧洲大国卷入战争,第一次世界大战正式爆发。德俄间的权力转移加剧了两国由于地理邻近性所产生的战略矛盾和安全焦虑。预防性战争政策在德国决策者高层得到越来越多的支持。随着国家实力的提升,俄国再次将目光投向了黑海出海口和土耳其海峡的控制,企图削弱甚至肢解奥斯曼帝国和奥匈帝国。衰落中的德国则更加需要盟友奥匈帝国的支持,因而支持和鼓励奥匈帝国对塞尔维亚采取强硬政策。由于德俄间的权力转移,两国对两个集团的相对实力和战争的结果有着不同的预估,在对塞政策上互不相让。俄国战争动员速度的缓慢促使其提前进行了动员,引发了德国的动员。这些因素都导致了欧战的最终爆发。

由地理邻近性产生的横向压力、安全困境、领土或势力范围的争夺以及权力转移导致的对相对实力和战争结果的不同评估,同样是其他地区性权力转移战争如普奥战争、普法战争、第二次世界大战等主要战争爆发的重要因素。

(二)英美权力转移与矛盾的和平解决

如果说权力转移理论学者将第一次世界大战的爆发视作权力转移战争的典型案例,那么英美在19世纪和20世纪之交(约1890-1905年)的权力和平转移则被视为权力转移的典型案例。

然而,权力转移理论者对这次权力和平转移原因的解释却牵强附会。他们认为,英美之间的权力和平转移得益于双方文化和贸易上的亲缘关系以及两国同为现状国家的现实。但他们没有看到,一方面,在这一期美国自认的优越性来源于其自我标榜的共和体制不同于欧洲的君主体制以及新大陆与“腐朽”的旧大陆之间的不同;另一方面,美国帝国主义和扩张主义情绪高涨,不仅在美洲大肆奉行门罗主义、驱逐欧洲势力,还挑起了美西战争,将势力范围扩展到关岛、菲律宾,在中美地峡运河、英属圭亚那—委内瑞拉领土争端等问题上挑战既有秩序。美国是典型的修正主义国家。此外,权力转移理论还忽视了这样一个事实,即不同地区之间的权力转移鲜有伴随战争的情况,英美间的权力和平转移也不例外。

19世纪末20世纪初,美国的经济总量、人口和工业产值等指标已经超越英国。根据国家能力综合指数,美国国家能力于1888年达到英国国家能力的80%以上,并于1897年实现反超。美国的军事实力尚且不及欧洲主要大国,但已在迅速追赶之中。基于其雄厚的经济实力和工业生产能力,美国军事发展的进程甚为可观。通过1898年美西战争,美国将西班牙的势力彻底驱除出美洲,占据了关岛、波多黎各等要冲。以美西战争为契机,美国的海军力量得到了进一步发展。19世纪90年代中期,美国海军尚排世界第七,而到1906年已跃居世界第二。

随着相对实力的增长,美国开始施展自身的雄心。美国决策者开始挤压并驱逐欧洲国家在美洲的势力,在西班牙之后,首当其冲的便是在美洲具有广大殖民地的英国。1895—1905年,美国先是挑起委内瑞拉危机迫使英国接受门罗主义,而后又单方面废止1850年美英关于中美中立化的条约,迫使英国接受美国建造并控制巴拿马运河。然而,英美间的权力转移和美国对英国在西大西洋地位的挑战并未引起两国之间的战争,甚至没有引起军事冲突。英国主动放弃了其在西大西洋的地位,承认了美国在西大西洋地区的主导地位。

1895年7月,美国国务卿理查德·奥尔尼(Richard Olney)甫一上任,便开始处理委内瑞拉—圭亚那边界问题。奥尔尼向伦敦发出交涉文件,声称美洲国家不能接受殖民主义,美国视门罗主义为公法,而自己现在对美洲具有实际主权,本国法令应当被遵守;门罗主义适用于英国与委内瑞拉的边界争端,如果英国不接受和平仲裁,则其文明国家的声誉将会受损,结果将难以预计,美英间未来的关系也将受到妨碍。英国首相索尔兹伯里侯爵(Marquis of Salisbury)起初并未重视这一文件,亦无意让步,四个多月后才回以一篇几乎与奥尔尼观点针锋相对的外交文件。1895年12月7日,美国总统格罗弗·克利夫兰(Grover Cleveland)发表国会演说,公开批评索尔兹伯里的观点,重申门罗主义的国际法地位,声称美国有义务采取一切手段抵制英国对委内瑞拉领土的“窃取”。克利夫兰的这一做法明显带有战争边缘政策的味道,意在迫使英国就范。

在之后中美地峡运河和阿拉斯加问题上,美国又屡屡采取胁迫政策,威逼英国让步。在中美地峡问题上,美国国会威胁,如果英国拒绝美国的修约条件,美国将单方面废除1850年《克莱顿—布尔沃条约》(Clayton-Bulwer Treaty),废除中美运河的中立化和非武装化。而在美加阿拉斯加边界争议中,在加拿大迟迟不情愿参加其认为成员构成不合理的美英加三边高级联合调查团时,西奥多·罗斯福直接威胁道,如果再不进行仲裁、签订协定,美国将不复考虑仲裁,也不再考虑英国和加拿大的权利,而是将要求国会授权他直接奉行美国的领土主张。

美国的威逼并未造成严重后果,英国屡屡退让。即使在1895年委内瑞拉危机这一两国在权力转移时期最为紧张的危机中,两国间也未出现严重的对抗与战争风险。在委内瑞拉危机时,索尔兹伯里开始时亦反对向美国让步,但由于英德克鲁格电报事件、对相对实力的评估和内阁其他成员反对,英国最终承认了门罗主义。而在之后的危机中,英国几乎未再做抵抗便向美国妥协。1902-1903年委内瑞拉危机时,英国已经完全接受了门罗主义。与德国不同,英国力争对委内瑞拉实施和平封锁、力避冲突,避免引起美国不满,在德国不甚情愿的情况下,坚持要求让罗斯福充当冲突仲裁人。

这首先是由于地理距离,英美间的权力转移并没有造成巨大的横向压力。在这一时间段,英国的主要关注点是欧洲大陆的势力均衡,与法国在非洲的竞争、与俄国在近东的竞争都服务于这一政策。索尔兹伯里认为,所有无关乎欧洲势力均衡和近东的问题都无关紧要,英国在美洲的战略利益相对有限。英国政治家、历史学家詹姆斯·布莱斯(James Bryce)致信西奥多·罗斯福道:“或云我国欲干涉美国的权利及新世界的势力均衡……事实是,我国人民对此毫不关心,世界其他地方的事务已完全束缚住了我们的手脚。”因此,美国的崛起虽然对英国在美洲的利益和地位产生了威胁,但这一威胁对英国来说并非十分要紧。因而,英美的权力转移并没有造成巨大的横向压力和安全困境。由于横向压力较小,两国还在远东(就中国问题)和南太平洋(就萨摩亚问题)等地区展开了一系列合作。

与德俄之间的权力转移不同,鉴于美国的本土优势,英美间的权力转移带来的是两国对战争可能性结果的一致性预估。19世纪末20世纪初,英美之间可能爆发冲突和战争的地点只有美洲。虽然美国的军事能力与英国相比相距甚远,但基于其地缘政治优势,两国都认为英国不可能在美洲对美国形成主导优势,除非英国放弃在本土水域、地中海和东部水域的地位。由于美国实力的崛起以及英国北美和西印度群岛舰队长期没有得到扩建,英国北美和西印度群岛的海军实力到1899年已被美国海军完全超越,而仅在10年前,这一舰队的实力还远胜于美国海军。美国决策者认为,如果英美之间爆发战争,美国将切断英军的补给线从而获胜。阿尔弗雷德·马汉(Alfred Thayer Mahan)预计,战争爆发后约6个月,美国便可攻占新斯科舍这一英国在当地唯一的煤矿区。英国决策者也认为,加拿大落后的军事能力根本不足以自守。由于英国面临与欧洲某大陆强国发生冲突的风险,英国无力增加美洲的防守,因此,在一场英美战争中,哈利法克斯、百慕大、卡斯特里和罗亚尔港将难以防御。如果英美爆发战争,即使英军早期能够在缅因州和马萨诸塞州登陆,其后美军也将攻陷加拿大。因此“在美洲大陆进行陆战或许是我们将被迫发动的最为危险的军事行动”。而美国漫长的海岸线和众多的港口也使英军对美国的海上封锁不可能实现。即使较小规模的对美封锁也意味着英国必须放弃在欧洲的海军部署。这自然是不可能采取的决策。

英美之间的权力转移导致的是两国对战争结果分析的一致性,这降低了两国发生军事冲突的可能。英美间的权力转移和美国咄咄逼人的政策并没有助长英国对预防性战争的热衷。英国认识到,美国在未来将愈加强大,并且会超越英国。时任英国第一海军大臣塞尔伯恩伯爵(William Waldegrave Palmer, 2nd Earl of Selborne)写到:“如果美国选择付出可以轻易支付的成本,他们可以逐渐地建立一支跟我们同样庞大,而后比我们更加庞大的海军。我不认为他们会不这么做。”由于横向压力和安全困境较小,英国并未考虑预防性战争。因为此时英国决策者已经认识到英国无法在美洲战胜美国,预防性战争也就失去了“预防”意义。因此,伴随英美权力转移和英国对美国未来超越自身实力的预估而来的是英国在西半球的全面撤出,而非预防性战争。1904年,时任英国第一海军大臣约翰·费舍尔(John Fisher)认为,由于美国国力的不断增长,英国应不复考虑以美国为敌,因此它应完全从西半球撤出。

此外,由于横向压力和安全困境较小,英美之间的权力转移并没有使英国执着于其美洲殖民地的利益,因而也就没有产生德国之于奥匈帝国的同盟连锁效应。委内瑞拉危机中,面对美国国务卿奥尔尼和克利夫兰的强硬态度,索尔兹伯里一度主张针锋相对,但当1895年12月底和1896年1月初危机到达高潮,战争阴影笼罩两国之时,即使索尔兹伯里以辞职相威胁,其内阁成员仍然坚持缓和事态、与美国谈判,承认美国干涉委内瑞拉—英属圭亚那领土争端的权利。这一倾向在1896年1月11日的内阁会议中占据了绝对上风,索尔兹伯里只得屈从。圭亚那的领土主权危机并没有引起内阁和议会的关注。但是在后续的谈判中,因美国对英国承认门罗主义表示满意,委内瑞拉的利益也被美国无情抛弃,英国谈判者实际上达成了其主要的主张。同样,在美加发生阿拉斯加边境争议时,英国也无心为加拿大得罪美国。当西奥多·罗斯福威胁如果再不签订协定,美国将采取单边主义行动时,英国政府马上选择让步。在仲裁庭法官构成上,英国不仅接受了美国美加英三方代表3:2:1的比例要求(这意味着美国至少不会败诉),英国法官甚至在投票时支持美国的主张。

当然,英美间的权力转移具有一定的特殊性。在19世纪末20世纪初英美权力转移之时,英国在全球各地面临挑战。英国在欧洲面临着与德国、俄国的权力转移,英德之间存在海军竞赛,英俄在近东存在势力范围之争;英法在非洲存在势力范围之争;英国还与布尔人在南非打了一场所耗不菲的战争。由于这些争端的存在,英国不愿也无力再在与欧洲势力均衡相关度不大的美洲和美国展开竞争。出于时兴的种族主义因素和两国在亚洲政策上协调的可能性,许多英国决策者如殖民大臣约瑟夫·张伯伦(Joseph Chamberlain)甚至希望美国成为其“帝国主义伙伴”。但是,具有超越所在地区范围内利益的大国往往都面临利益分散和对手众多的问题,英国虽然因其世界范围内殖民帝国的地位而扩大了这种问题,但却可以视为这一问题的典型,而非特殊。

(三)美苏权力转移,危机及其和平解决

如果说英美权力转移是以守成国单方面妥协为特点的地区间权力和平转移的典型案例,那么20世纪60年代初美苏权力转移则是地区间对抗性权力和平转移的典型案例。虽然这次权力转移伴随着第三次柏林危机和古巴导弹危机,但两次危机最终都得以和平解决。

20世纪50年代中后期,苏联工业和经济迅速发展,第二次世界大战造成的破坏逐渐恢复。至1960年,其国家能力综合指数为79.74%,接近美国的80%(1971年反超)。其军事、航空航天技术、导弹技术和核力量亦发展迅速,曾一度让美国民众相信其对美国享有导弹优势。苏联领导人赫鲁晓夫开始追求与美国平等的国际地位。

基于苏联综合实力的提升以及民主德国人才流失、不满于联邦德国军事力量加强和获取核武器的政策,赫鲁晓夫采取了较为激进的政策,以逼迫美国与之达成关于德国的合约。他于1961年6月在维也纳会议中威胁肯尼迪,苏联将把柏林控制权移交给民主德国,并于8月13日开始修筑柏林墙。修筑柏林墙并未挑战美国在柏林的红线,民主德国军队和苏军并未涉足非苏占区,亦未在柏林内部有大的军事行动。但苏联破坏了1945年7月美苏英法四国协定规定的四国保障柏林内部无限制迁居的原则。然而,肯尼迪政府自知无法阻止苏联的行动,也无意牺牲西方威信来反对这一行为。由于地理距离和有限的横向压力,肯尼迪也并未将苏联的行动视为对美国的直接安全威胁。肯尼迪认为柏林墙的修筑有利于解决东柏林难民问题,也可缓解美苏在柏林问题上的争议,还体现了苏联在美苏争霸中的防守态势,因而在一定程度上乐见其成。从1961年7月中旬开始,肯尼迪决定就柏林问题采取谈判政策。负责准备谈判的美国官员的主流意见是,美国在谈判中可以承认民主德国、承认波德奥德—尼斯河分界线、签订互不侵犯条约,甚至两份和平条约。虽然法国和联邦德国不满于美国的软弱政策,肯尼迪政府却不愿为两国的政策背书,而是转而寻求摆脱盟友束缚,更为自由、坦诚地与苏联谈判。

然而,赫鲁晓夫多次提出将柏林设为国际化“自由市”,并在苏共二十二大上宣称将进行“沙皇炸弹”试爆,这使肯尼迪十分紧张。肯尼迪自觉在维也纳受辱,力避示弱,开始制定与苏联就柏林问题发生战争甚至核战争的军事计划。但是,在危机真正爆发之时,肯尼迪政府仍然保持了高度克制。

柏林墙的修筑并未引发危机,可由于一起偶发事件,危机还是于1961年10月底爆发。10月22日晚,美国驻西柏林外交官阿兰·莱特纳(Allen Lightner)夫妇在前往东柏林歌剧院观赏喜剧途中行至腓特烈大街关卡(又称查理关卡)时,民主德国警察违反惯例,要求例行检查两人的外交护照。为避免产生西方承认民主德国政权的印象,莱特纳拒绝出示外交文件并试图闯关。被民主德国警方阻止后,莱特纳动用护卫,与4辆M-48坦克和美国军队强行闯关。此类事件在接下来几天内多次发生。10月25日,肯尼迪派往西柏林的私人代表卢修斯·克雷(Lucius Clay)越权命令10辆M-48坦克部署于查理关卡附近。鉴于克雷近期的过激举动,苏联担心克雷暴力拆墙,于是派遣33辆坦克至东柏林,并于10月27日派遣10辆坦克至查理关卡,两军发生对峙,局势十分紧张。

美国自知苏联在东欧地区占据的优势,肯尼迪不愿在柏林问题上与苏联对抗,对于克雷的行为十分不满。美国国务卿迪安·腊斯克(Dean Rusk)电告克雷:“长期以来我们认为进入柏林并非生死攸关的利益,不能成为我们采取决绝地使用武力保护和支持的正当理由。因此,我们默许了柏林墙的修筑。我们必须坦率承认,我们很大程度上接受了苏联在东柏林以及其他有效控制的地区可以逼迫不情愿的民众就范这一现实。”但肯尼迪又不甘公开示弱,于是通过秘密外交渠道与赫鲁晓夫接触,传达了化解危机的愿望。据赫鲁晓夫回忆,肯尼迪请求苏联先行后撤,并保证在苏联后撤后美国马上后撤。赫鲁晓夫认为,美国当时陷自己于困境而不知所措,既然他们寻求解决,苏联愿意配合。美国虽无记载美国司法部部长罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy)与苏联情报人员格奥尔基·博尔沙科夫(Georgi Bolshakov)的会谈内容,但美国确实做出了重大让步,不再以军力护从文职官员,也不再挑战东德关卡检查。1961年10月28日,苏联先后撤离了坦克部队,美国如约,柏林危机解除。之后,美国对德国问题一揽子解决方案仍然热情,并不顾法国与联邦德国反对,提出了不允许联邦德国拥有核武器等条件,准备自行与苏联谈判并达成协议。

1962年,因不满美国不顾苏联多次反对在土耳其部署导弹,赫鲁晓夫采取了冒进战略,企图暗中在古巴部署导弹,以实现与美国战略和心理上的平衡,并认为这是以牙还牙,即使美国发现,其既无理由干涉,也不会冒战争风险干涉。1962年10月16日,美国发现了苏联部署的导弹,古巴导弹危机拉开序幕。肯尼迪政府召开国家安全委员会执行委员会研究(简称执委会)如何应对此次危机。起初,大部分与会官员主张对古巴进行空袭或入侵。他们担心如果允许苏联导弹部署于古巴,苏联导弹攻击美国的航程将大大缩短,且美国在古巴方向并未部署弹道导弹预警系统,美苏导弹平衡将出现不利于美国的情形。但慑于核战争的风险,执委会最终选择了对古巴进行军事封锁,以逼迫苏联撤出导弹。但是,为预备苏联拒绝撤出的情况,肯尼迪仍然下令做好两到三天后空袭古巴的准备。22日,肯尼迪发表电视讲话宣布对古巴实施封锁。

赫鲁晓夫开始时采取虚张声势的策略,扬言要与美国“在地狱相见”。事实上,赫鲁晓夫不愿在遥远的加勒比地区与美国发生冲突。他明白美国在该地区占据绝对的军事优势,苏联无法阻止美国的封锁行动。在这一点上,美苏有着相同的评估。在抱怨美国海盗帝国主义行为的同时,赫鲁晓夫命令所有苏联驶向古巴的带有武器的船只在封锁令生效前返回。但赫鲁晓夫并未放弃试探美国和攫取利益,采取了两手政策。一方面命令加速在古巴的导弹基地建设,另一方面伸出橄榄枝,于1962年10月26日通知美国愿意以撤除导弹换取美国保证不入侵古巴。根据苏联驻美大使阿纳托利·多勃雷宁(Anatoly Dobrynin)的情报,赫鲁晓夫又通知美国希望撤除其部署在土耳其的朱庇特导弹(Chrysler SM-78/PGM-19 Jupiter)。10月27日,驻古苏军击落了闯入古巴领空的美国U2飞机。当日傍晚,罗伯特·肯尼迪会见多勃雷宁,向苏联发出警告:“若明日尚未见告俄国人清除古巴导弹基地之意愿,则我们将清除之”,同时也表示在危机结束后较短时间内,土耳其和意大利的导弹将被撤除,但这不能被看作苏方移除古巴导弹的交换条件。从美国和古巴获得的情报中,赫鲁晓夫意识到了战争风险,他无意在加勒比地区这一美国后院与美国发生冲突,也不愿为古巴火中取栗,于是顶住苏联军方的压力,且不顾古巴政府的反对,承诺只要美国不攻击古巴,苏联愿意撤除并撤走导弹。肯尼迪亦希望缓和事态。虽然肯尼迪内阁成员对撤走土耳其导弹多持异议,肯尼迪兄弟还是认为,为达成和解,撤除土耳其导弹势在必行,最终做出了以秘密协议形式答应赫鲁晓夫撤走土耳其导弹要求的决定。赫鲁晓夫最终接受了秘密协定,撤出了古巴导弹。美国解除对古巴的海上封锁,古巴导弹危机得以解决。

这一案例中危机的和平解决表明,不同地区大国之间权力发生转移时并不一定导致守成国的一味让步,守成国可能采取对抗姿态,崛起国也有可能在守成国所在地区制造事端。这些对抗姿态都有可能导致严重危机。但是,因横向压力较小,加之双方都自知在对方所在地区以常规力量无法取得优势,又不愿为远在对方地区的盟友付出惨重代价或爆发核冲突,因此在对方地区发生严重危机时往往会选择让步,从而避免事态升级。

五 结论

权力转移理论具有深厚的理论渊源。早在古希腊时期,修昔底德便探讨了斯巴达与雅典之间权力转移对伯罗奔尼撒战争爆发的影响。随着1958年奥根斯基《世界政治》一书的出版,现代权力转移理论宣告诞生。经过奥根斯基、库格勒和塔门等人的发展,权力转移理论形成了完整的理论体系。吉尔平与艾利森等人的著作也体现了权力转移的逻辑。

权力转移理论认为在金字塔型的国际关系体系中,当国家间权力等级分明之时,国际关系最为稳定,而当大国之间发生权力转移且崛起国为修正主义国家时则易于发生战争。权力转移理论涵盖十分丰富,还包含人类发展阶段、涅槃效应、转移速度与战争发生的可能性、战争发生的时间(在转移点之前还是之后)等内容。本文主要关注权力转移与战争爆发可能性这一核心内容,引入新的变量,增加这一战争起源理论的解释力。

权力转移理论自诞生之日起就不乏批评者,但这些批评往往未及要害。本文引入地缘政治因素,指出权力转移理论及其批评者未将地理距离考虑在内,并未发现地区内权力转移易于导致战争,而不同地区之间的国家发生权力转移时极少导致战争这一现象。这一现象具有经验数据的支持。通过第一次世界大战前德俄权力转移、19世纪20世纪之交英美权力转移和20世纪60年代初美苏权力转移的对比研究,可以揭示这一现象的因果机制。在地区权力转移中,由于地理上邻近,守成国与崛起国往往存在领土争端和势力范围重叠,权力转移大大加剧了横向压力和安全困境,守成国有发动预防性战争以避免未来处境更加堪忧的动机,而崛起国则有削弱守成国以预防守成国发动预防性战争的动机,这加剧了安全困境。权力转移带来的对相对实力和战争后果的评估的不同使二者互不相让,从而增加了战争的可能性。同时,守成国更加需要盟友和伙伴的支援,因而也容易陷入为盟友和伙伴的战争中。而在不同地区大国的权力转移中,由于地理隔离,横向压力与安全困境较弱。在权力转移发生时,双方对战争结果有着相似的预估——在对方所在地区与对方发生冲突,己方胜率极低。这种预估减弱了战争的可能性,也使得预防性战争失去了“预防”意义,从而进一步减小了权力转移战争的可能性。由于横向压力较小,双方亦无意卷入其在对方所在地区盟友、伙伴或殖民地与对方的冲突和争端,因而连锁效应减弱,这也减低了战争发生的可能性。即使两国都采取对抗性政策从而引发危机,地区间权力转移导致战争的概率亦较小。

当然,这并不意味着权力转移理论对地区间的权力转移完全没有解释力。在经验数据中,有两起不同地区间大国权力转移伴随战争的情况。在这两个案例中,往往是域外大国A在权力转移另一方大国B已在其地区内与其他大国发生战争时介入战争。同时,如果将权力转移战争的门槛(80%)大大降低,则可发现一些不同地区大国之间的权力转移伴随战争。这一现象仍有待于进一步研究。

权力转移理论批判了“恐怖平衡”理论,指出核武器“并不是重新分配体系内存在竞争关系的国家的整体权力的有效工具”。核武器并没有阻止战争的发生,也没有在冲突中赋予核平衡中处于优势的国家决定性的整体优势,这种国家在国际争议中有时甚至处于不利地位。因此,核时代与以往的时代并没有本质区别。这一论断并不合理。核武器的破坏性确能大幅增加某一国家的军事威慑能力,但拥核国家之间并非不会发生战争。核武器会带来稳定—不稳定悖论,即拥核国家发生全面战争的概率虽然不大,但发生常规冲突的可能性依然存在,这一概率有时甚至有所增加。1969年中苏珍宝岛冲突、1999年印巴卡吉尔战争便是例证。卡吉尔战争的前一年巴基斯坦第一次试爆了核弹,此时按照国家能力综合指数来看,巴基斯坦与印度国力相去甚远。但如果核武器在衡量国家综合实力中权重足够大,则可视卡吉尔战争为权力转移战争。只要将核武器的拥有这一因素加权后纳入国家综合能力的衡量,则其不会对考虑地缘因素的权力转移理论产生重大影响。考虑地缘因素的权力转移理论在解释核武时代的国际关系时(如中东地区的权力转移战争和美苏间的和平转移)仍然具有很强的解释力。

本研究具有重要的现实意义。很多学者和观察家都认为中美两国现在正处于权力转移过程中,并由此担心两国有发生军事冲突甚至战争的危险。权力转移理论早在20世纪50年代末就曾预言随着中国国力的提升,中国将超越苏联,并最终超越美国,中苏之间以及未来中美之间爆发冲突的可能性令人担忧。中美之间发生权力转移时,如果中国对美国主导的现有国际秩序心存不满,则中美之间爆发冲突的可能性极大,台湾问题很可能引发两国冲突。按照本文的研究,中美两国分处不同的地区,若两国已经发生奥根斯基等学者所宣称的权力转移(即中国国家实力达到美国80%以上),则两国发生战争的可能性较小。但在中美权力对比发生变化的过程中,如果中国与邻国的关系发生重大变故,中国与周边大国或多个邻国同时发生军事冲突,则中美之间发生战争的概率将增大。从目前的形势看,这种概率并不大。当然,即使两国不发生热战,美国仍会采取一系列措施遏制中国的影响力。美国可能采取冷战期间一些对待苏联的政策,如战略封锁、文化与意识形态污名化以及制造中国的国内分裂等。它将继续并加强对中国的离岸制衡和战略封锁,挑拨中国与邻国的关系,构建亚太或印太地区制衡中国的体系;继续以人权、自由、宗教自由和民族平等为旗号污损中国的国际形象;继续在台湾、西藏、新疆问题上为中国制造麻烦。此外,由于两国在各领域的密切关系和中国对美国一定程度的依赖,美国还将采取20世纪80年代末90年代初打压日本的政策来压制中国,包括贸易、金融和科技等方面的制裁与打压。中美之间发生对峙和危机的概率增大,但战争概率较小。

本研究对于思考中国如何处理与其他亚太、印太地区大国的关系也有一定意义。奥根斯基、库格勒与塔门等人都认为印度将在工业化过程中趋近于中国,从而增加两国冲突的可能性。如果地区权力转移对地区稳定性具有重要影响,那么未来印度国家综合实力若趋近中国,且一直奉行不友好的对华政策,中国则须豫为之备。在军事科技不发生重大变化的情况下,中美之间因权力对比变化发生战争的可能性只有在中国与东亚主要国家或与若干东亚国家同时发生军事冲突时才会大大增加。为此,中国外交战略必须立足东亚,处理好与东亚主要国家的关系。权力转移过程中双方关系将龃龉不断,因此,中国必须做好与美国长期竞争的战略准备。

本研究存在尚待扩展研究的议题和不足。首先是国家实力的衡量。战争相关指数中的国家能力综合指数虽然比奥根斯基等人使用的国内生产总值指数更能体现国家综合实力尤其是战争潜力,但仍存在不能完全反映国家工业化、现代化和科技水平等问题,也不能反映对象国的国家状况(如是否分裂)。这一指数往往倾向于夸大幅员辽阔、人口众多的国家。然而,目前并不存在更为科学地反映各国长期综合实力的指数。这一问题的解决有待于学者的长期努力。典型案例的研究有助于得出典型的因果链,但这种因果链的外部适用性(external validity)往往需要一些影子案例(shadow cases)进行验证。限于篇幅,这种验证尚待未来进一步研究。

其次,本文并未区分多极地区权力转移和两极地区权力转移,二者的区别有待于未来的研究厘定。逻辑上讲,在单极地区格局中不存在权力转移,因此在这种地区秩序中国际关系相对稳定,即使次级强国间发生权力转移,发生大规模战争的概率也不大。在准单极地区秩序中则可能出现权力转移,在这种情况下,国际关系的稳定性将下降,战争爆发的概率会增加。在地区间权力转移中,虽然权力转移双方发生战争的概率不大,但在两起发生地区间权力转移战争的案例中,权力转移中的一方都处于多极地区格局中。那么地区权力分布对地区间权力转移又有怎样的影响呢?在地区间妥协性和平权力转移中,守成国往往身处多极地区格局中,而在地区间对抗性权力和平转移中,守成国往往是其所在地区的单极。那么在地区间权力转移中,守成国选择撤出或对抗是否与崛起国所在地区权力分布有关呢?这些问题亦有待进一步研究。

再次,地缘政治要素远不止于地理距离,还包括国家的资源禀赋、地形地貌、邻国数量和陆海属性等。这些要素都有可能影响权力转移的结果,比如海权国家与陆权国家之间发生的权力转移是否更易引发战争。然而,囿于篇幅,本文未对这些要素如何影响权力转移的结果进行分析。本文就地理距离如何影响权力转移与战争爆发做了初步探讨。其他地缘要素是否对权力转移的结果具有重要影响?如果有,将如何影响?这有待于未来的研究。

第四,如果国际体系结构不再是金字塔式,而是橄榄球或是洋葱式结构,那么庞大的、在现有国际秩序中得益的中间力量或许有利于维持体系的稳定,从而减少权力转移战争的爆发。当然,这种结构在过往的国际关系尤其是近两百年的国际关系中较为少见,因而进行纵向对比的可能性不大,只能通过长期观测其运作机制方能开展进一步研究。

最后,本研究采用理性行为体模式,得出不同地区大国的权力转移引发战争可能性较小的结论,但并不排除在此种过程中由于组织层面及其他原因产生意外战争的可能。组织文化、组织机构协调问题如何产生意外升级是国际关系分析的重要课题。

(本文发表于《世界经济与政治》2022年第9期。此版本与原文略有不同。)